SPIEGEL10月号|9月末時点の26・27年卒市場動向調査(企業・学生調査)

SPIEGELとは?

株式会社採用総研が毎月発行している、就活生と新卒採用実施企業に関する動向調査です。シュピーゲルはドイツ語で「鏡」という意味。採用コンサルティング会社として、就活生と企業、どちらにも接点を持っている当社だからこそ発信できる、「採用のリアル」をありのまま映し出す鏡のようにお届けします。

調査概要

内容 | 2027年卒就活生・新卒採用実施企業の動向調査 |

調査期間 | 2025年9月24日~2025年10月1日 |

調査対象 | 弊社アンケートモニター |

調査方法 | WEBフォームによる回答 |

目次[非表示]

- 1.SPIEGELとは?

- 1.1.調査概要

- 2.学生動向

- 3.企業動向

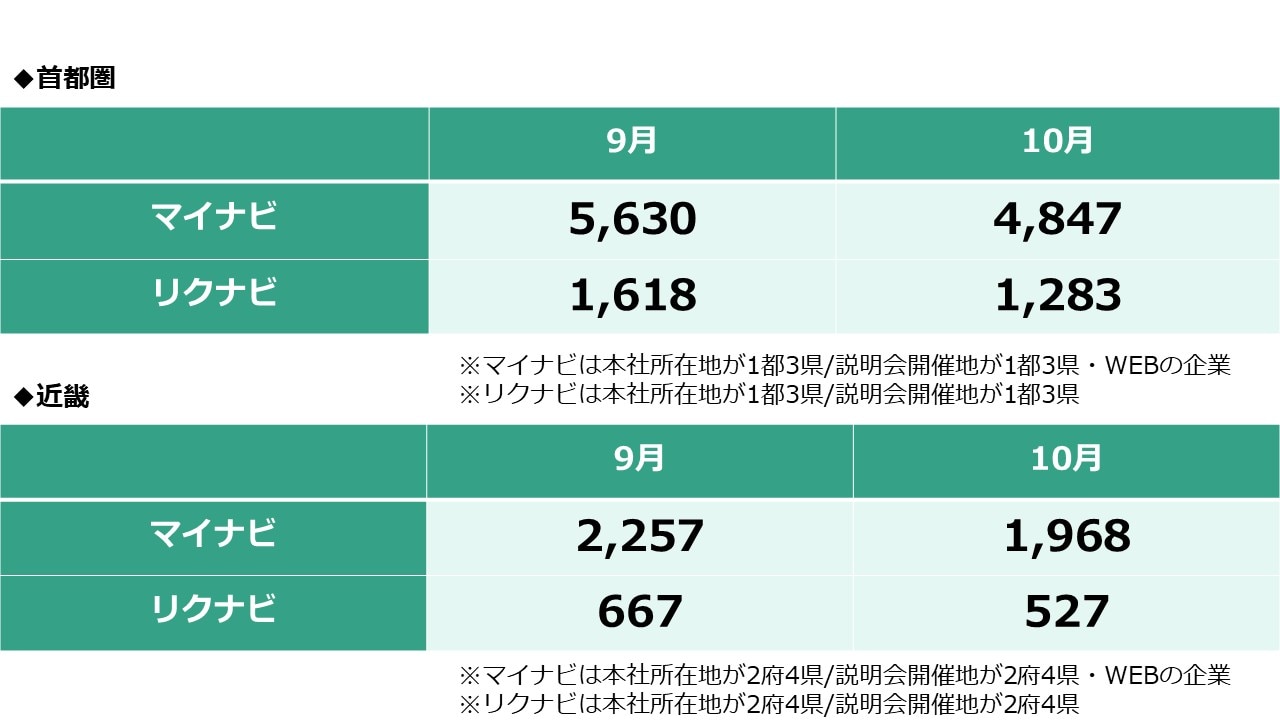

- 3.1.<26卒データ>地域別 主要ナビサイト説明会告知社数(10月1日時点)

- 3.2.<26卒データ>マイナビ全国説明会告知社数と説明会実施方法別比較(10月1日時点)

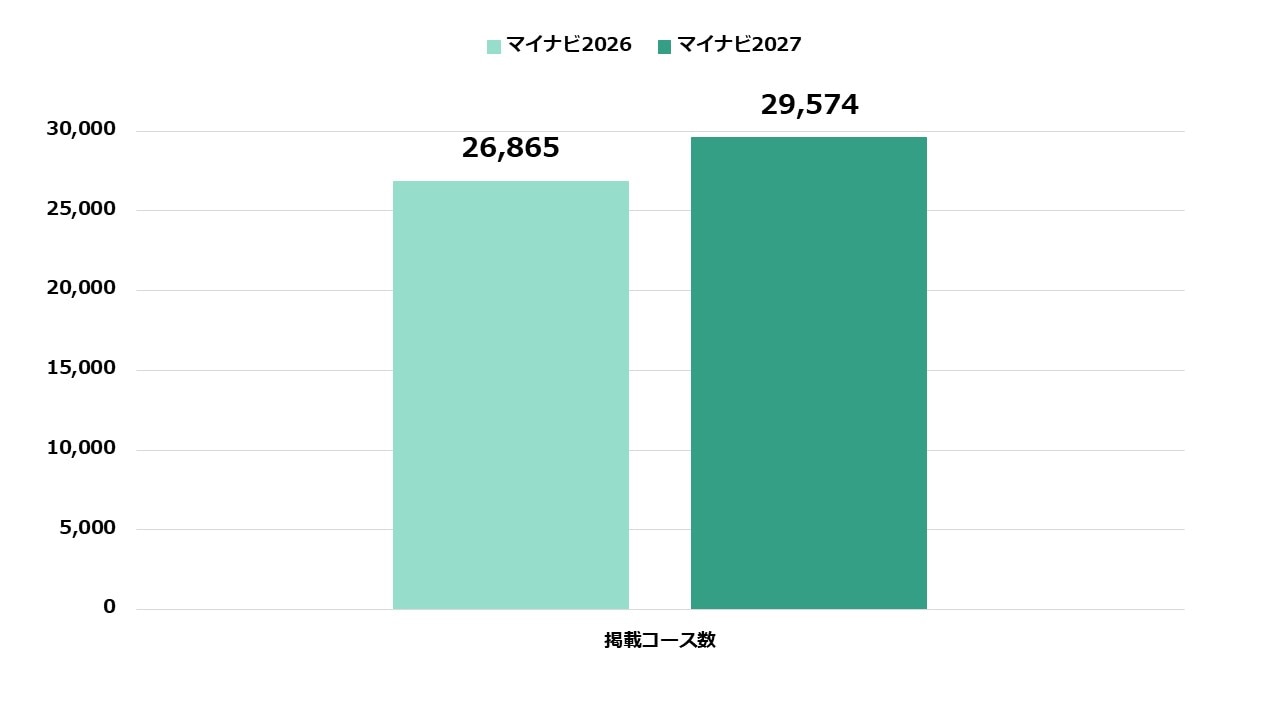

- 3.3.<27卒データ>マイナビ 掲載コース件数 2か年比較(10月3日時点)

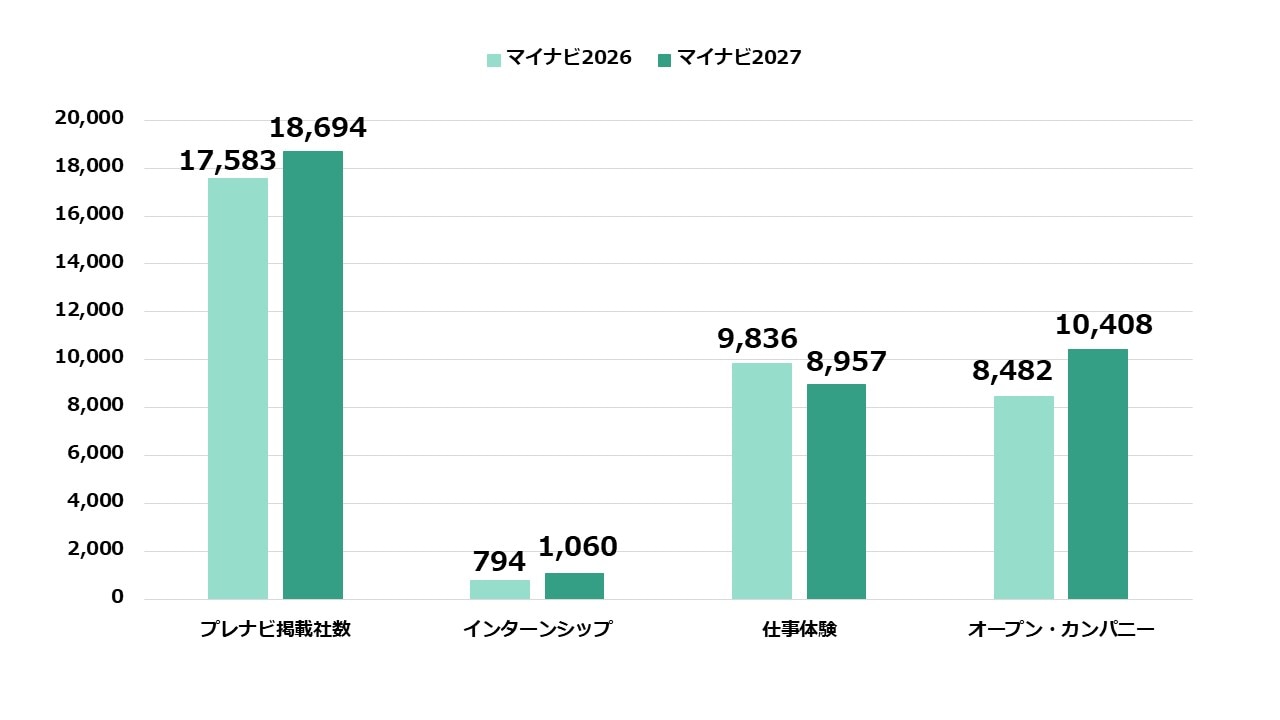

- 3.4.<27卒データ>マイナビ 実施内容別コース掲載社数 2か年比較(10月3日時点)

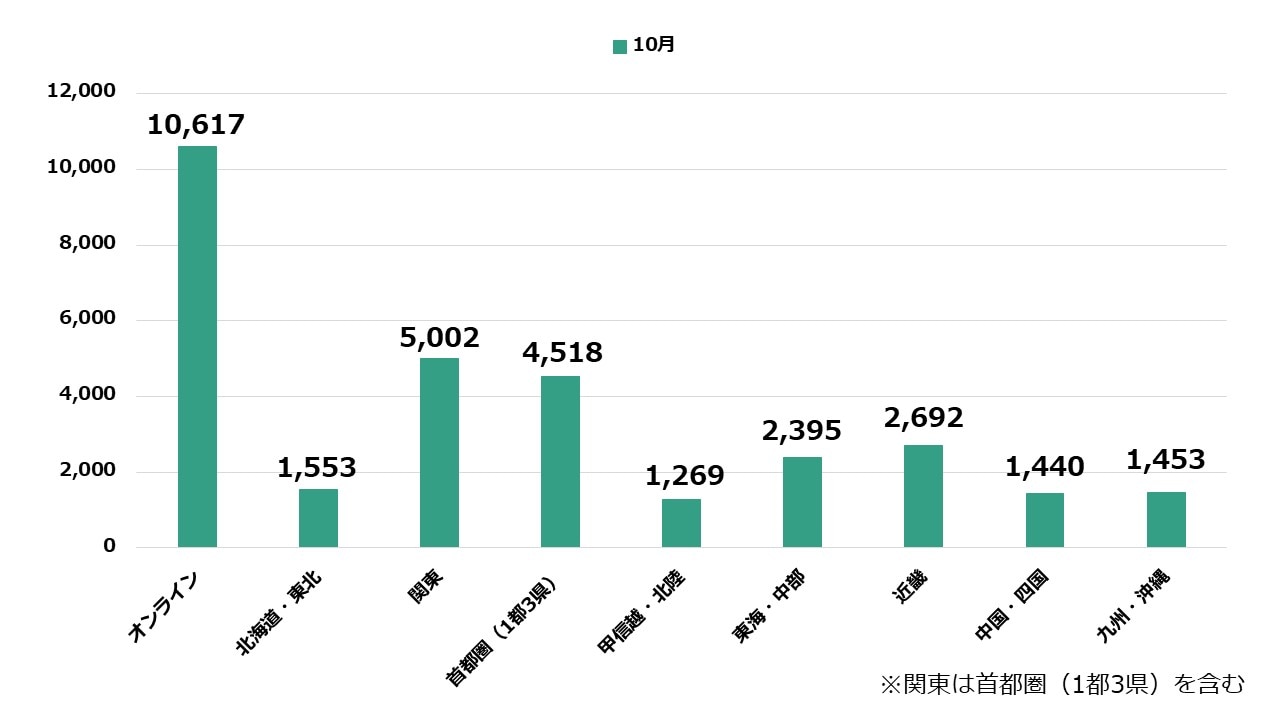

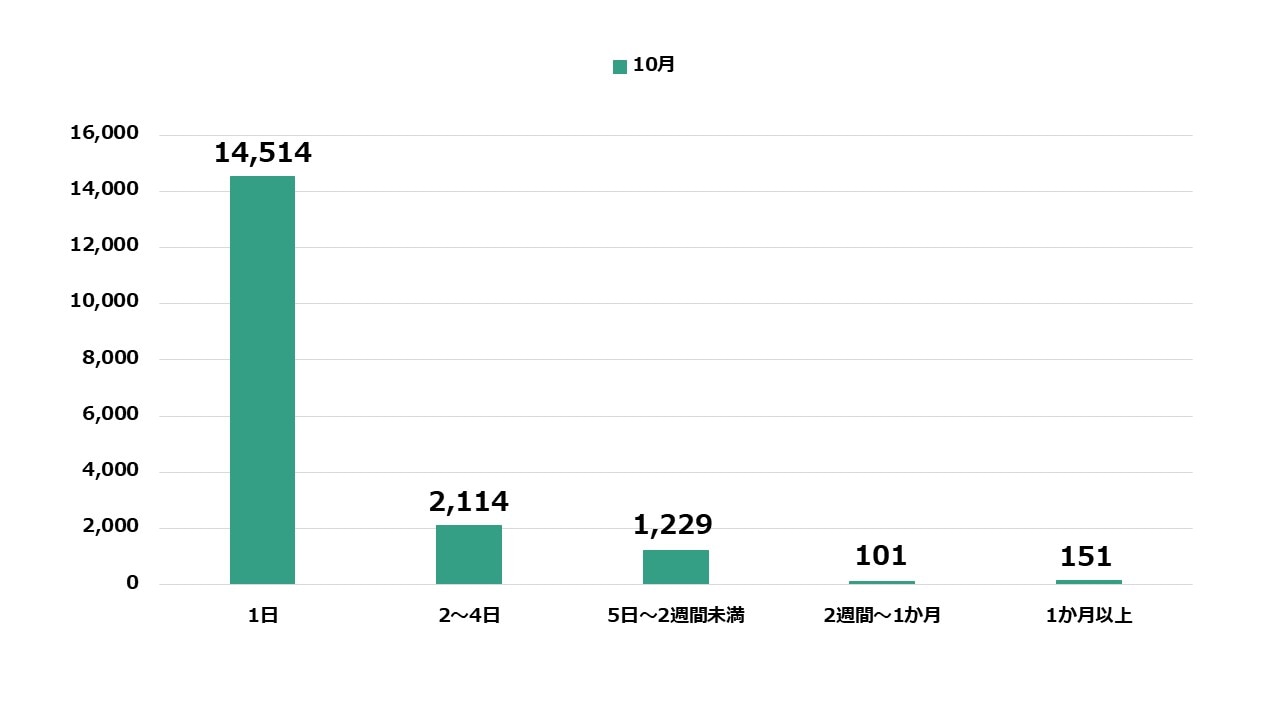

- 3.5.<27卒データ>マイナビ 開催地域別・実施日数別コース掲載社数(10月3日時点)

- 3.6.<27卒データ>マイナビ 会員登録者数 2か年比較(10月1日時点)

- 4.学生アンケート(27卒)

- 5.新入社員エッセイ<2025年4月入社>

- 5.1.阿部美洸<青山学院大学卒>

- 5.2.深谷泰生<成城大学卒>

学生動向

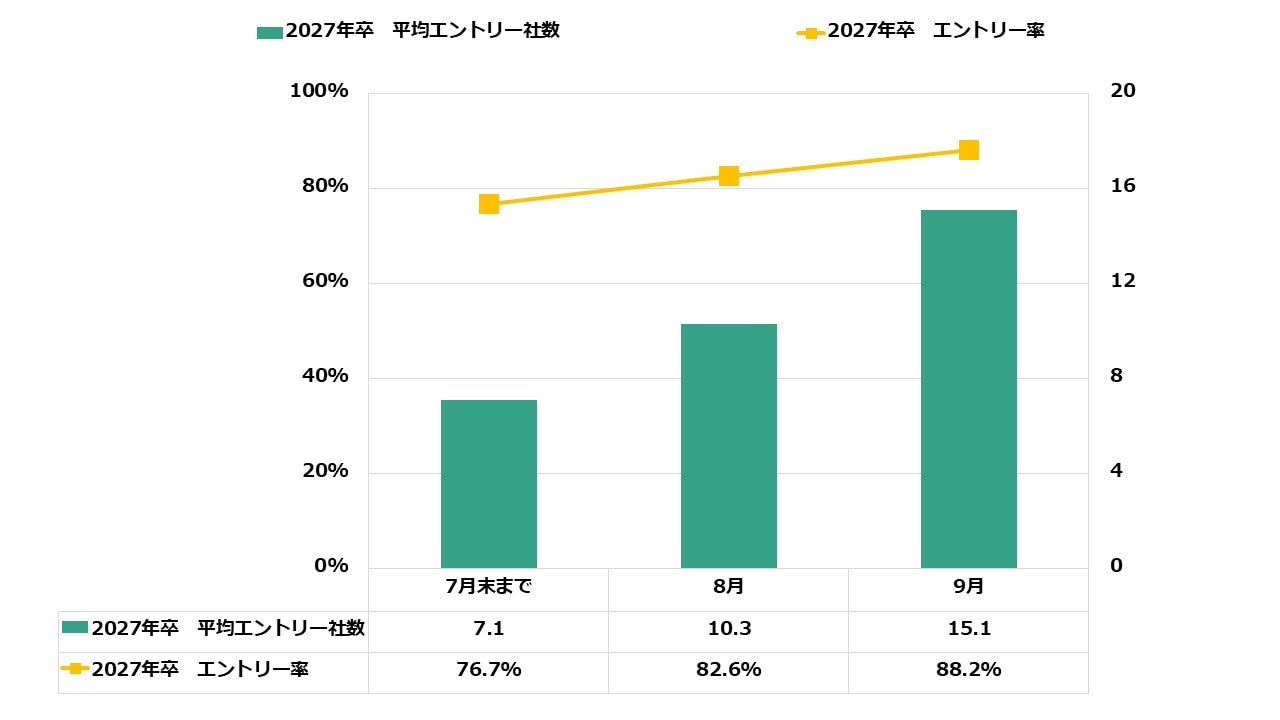

インターンシップ平均エントリー社数・エントリー率

■平均エントリー社数 前月比約1.5倍に

■平均エントリー社数 前月比約1.5倍に

平均エントリー社数は15.1社(前月比+4.8社)と前月から順調に増加しています。多くの学生が夏休み最後の1か月を活用し、早期選考に向けた情報収集と企業比較を進めています。

今後はいったんエントリーした約20社の中から実際にインターンシップ等に参加する企業を選んでいくと考えられます。

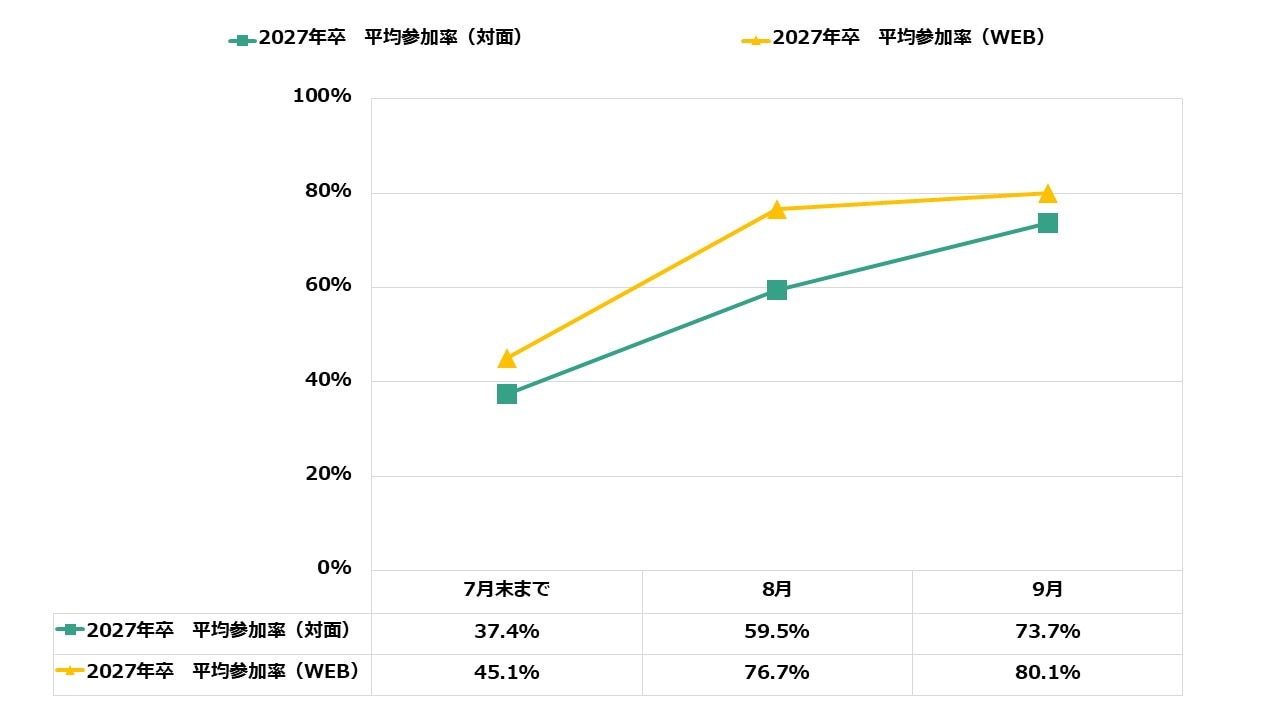

インターンシップ平均参加率

■対面での平均参加率14.2ポイント増加

■対面での平均参加率14.2ポイント増加

9月の対面インターンシップ平均参加率は73.7%(前月比+14.2pt)となり、WEBとの差は6.4ptまで縮小しました。

夏以降、学生の間では「直接会って企業理解を深めたい」という志向が強まり、リアル開催の価値が大きくなっています。

秋以降は早期選考に向けて、対面型で印象形成を図る企業がより優位に立つ流れが予想されます。

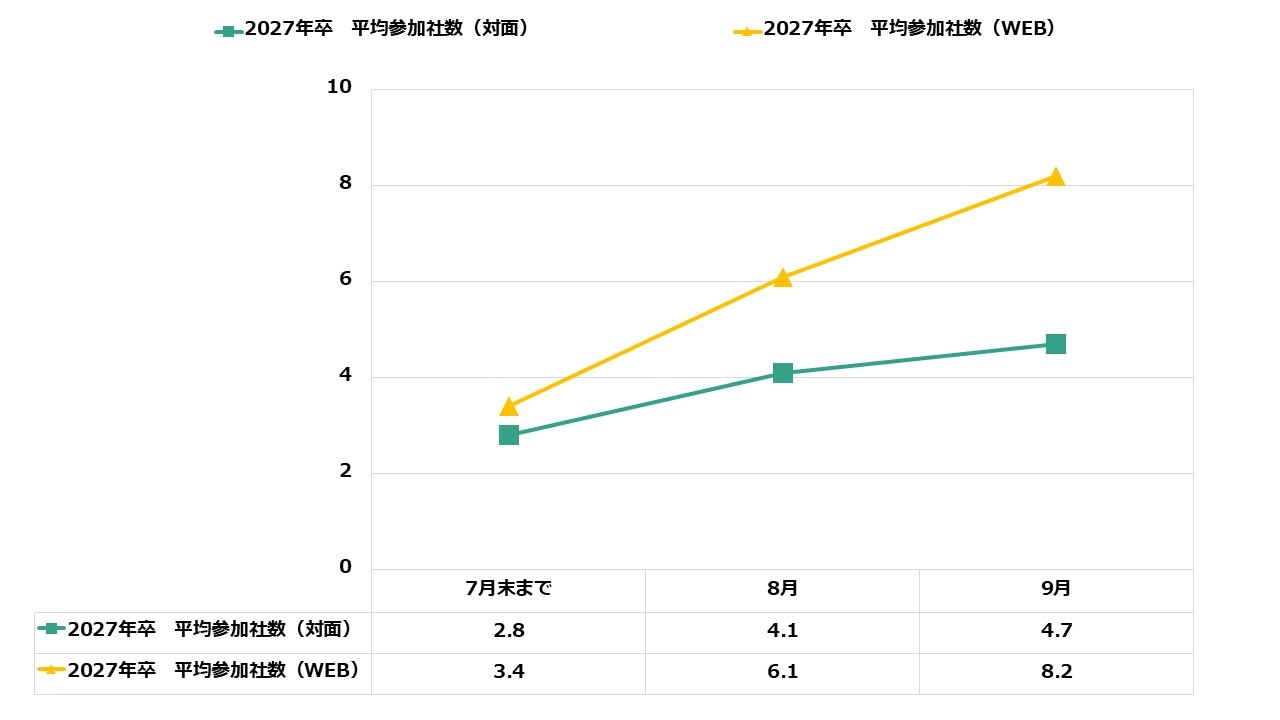

インターンシップ平均参加社数

■WEB平均参加社数は2.1社増加

■WEB平均参加社数は2.1社増加

9月のWEB平均参加社数は8.2社(前月比+2.1社)に増加しました。短期間でより多くの企業に触れる動きが進み、学生は「比較検討を通じて志望企業を見極める段階」へと移行しています。

初回接触の質を高めつつ、早期に関係構築を図ることが採用成果につながるといえます。

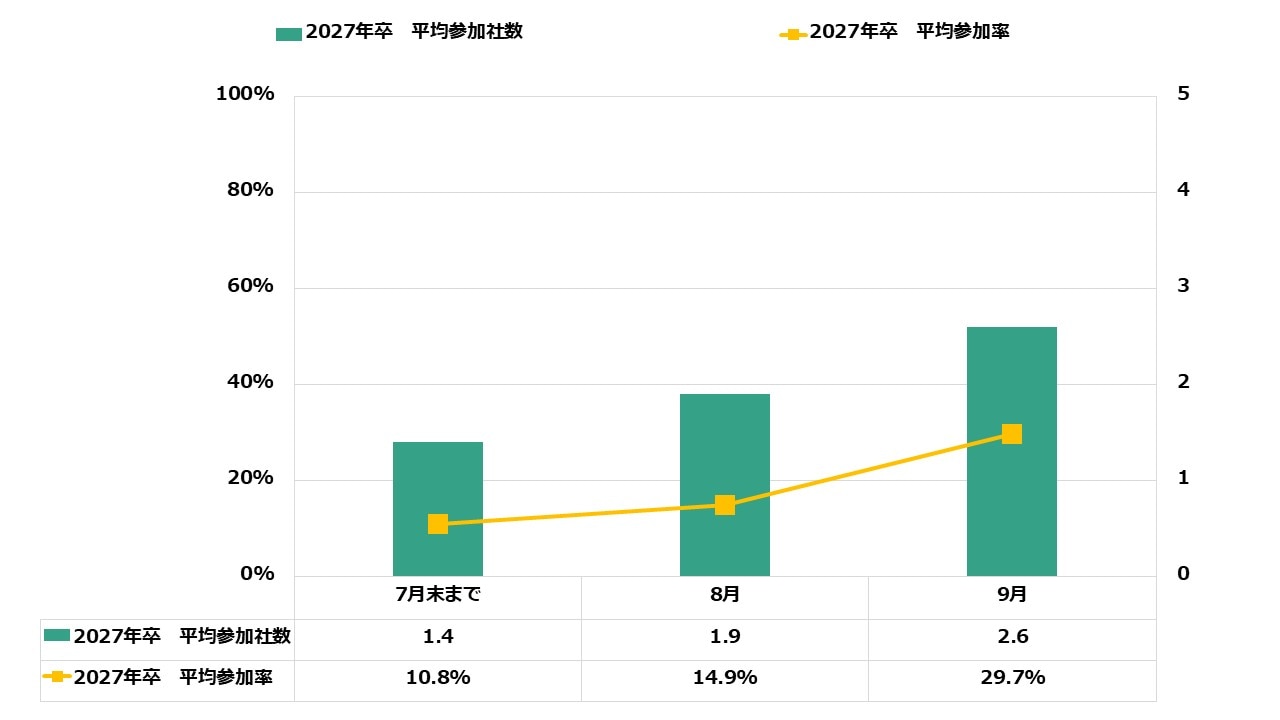

早期選考平均参加社数・参加率

■選考すでに3割

■選考すでに3割

9月時点で平均参加社数は2.6社(前月+0.7社)、参加率は29.7%(前月+14.8pt)と急伸しました。すでに3割の学生が選考を受けていることになり、27卒採用についても非常に速い展開を見せています。

企業動向

<26卒データ>地域別 主要ナビサイト説明会告知社数(10月1日時点)

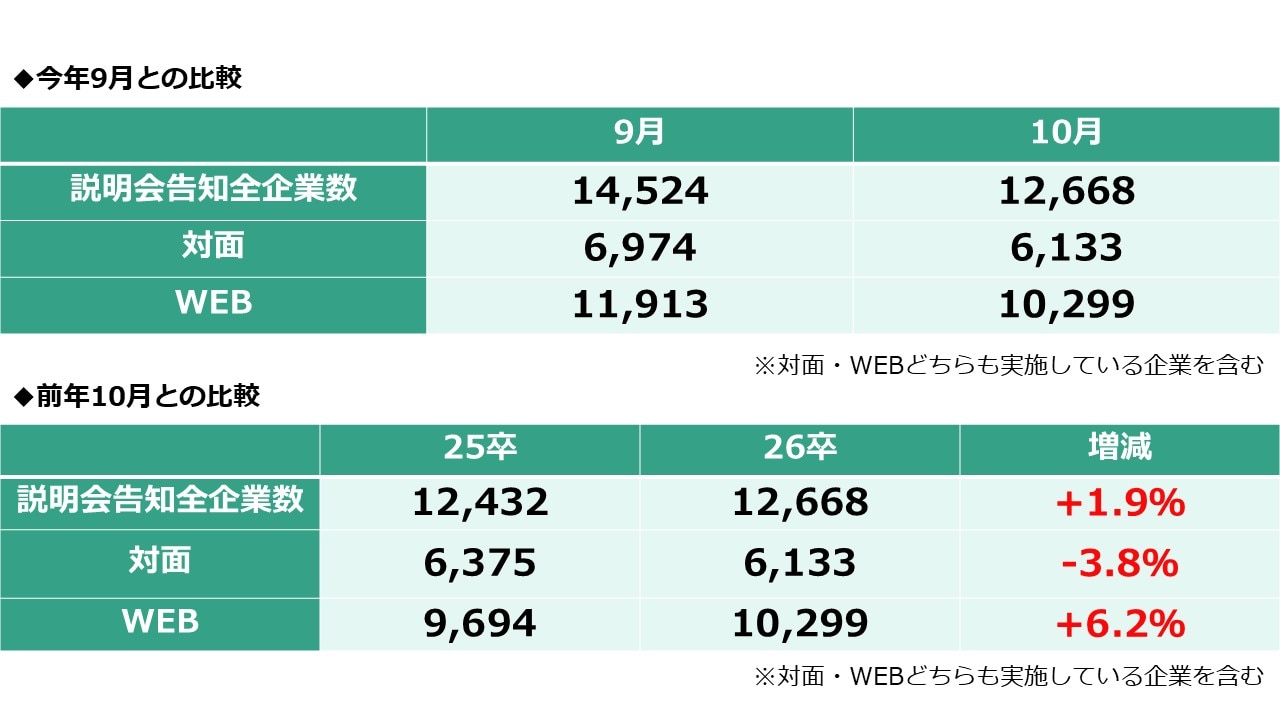

<26卒データ>マイナビ全国説明会告知社数と説明会実施方法別比較(10月1日時点)

■26卒向け説明会は、全体では前年比236社、WEBは605社増加

■26卒向け説明会は、全体では前年比236社、WEBは605社増加

マイナビ2026における説明会社数は10月も前年を上回り、26卒採用を継続している企業の多さが見て取れます。昨年と比較すると、全体は236社、WEBは605社増加となっています。一方で対面は242社減少しており、長引く26卒採用で少しでも負担を減らそうとする企業の考えがうかがえます。

<27卒データ>マイナビ 掲載コース件数 2か年比較(10月3日時点)

<27卒データ>マイナビ 実施内容別コース掲載社数 2か年比較(10月3日時点)

■プレナビ掲載企業数は、前年比1,111社増加

■プレナビ掲載企業数は、前年比1,111社増加

マイナビ2027におけるプレナビ掲載企業数は、前年比1,111社の大幅な増加となりました。

9月1日時点では「仕事体験」を掲載している企業が9,462社あり、8,586社の「オープン・カンパニー」より多かったのですが、今回の10月初旬には「仕事体験」が約500社減少、「オープン・カンパニー」は逆に1,800社以上増加し、掲載企業数が逆転しました。「仕事体験」は前年同時期も下回っており、秋以降の学生との接触方法として実施する企業は減少傾向にあります。

<27卒データ>マイナビ 開催地域別・実施日数別コース掲載社数(10月3日時点)

■マイナビ2027は「甲信越・北陸」と「2週間~1カ月実施」の数が最小に

■マイナビ2027は「甲信越・北陸」と「2週間~1カ月実施」の数が最小に

マイナビ2027におけるインターンシップ等のコース掲載社数について、オンライン開催企業は10,617社と全体の約4割を占めており、26卒採用と同様に効率化を図りながら学生と接触しようとする企業が多いことがわかります。

実施日数別では、1日実施の企業が約8割を占める結果となりました。2週間以上実施する企業の数は非常に少なく、短期間で学生との接触を図る企業の動きが顕著です。

<27卒データ>マイナビ 会員登録者数 2か年比較(10月1日時点)

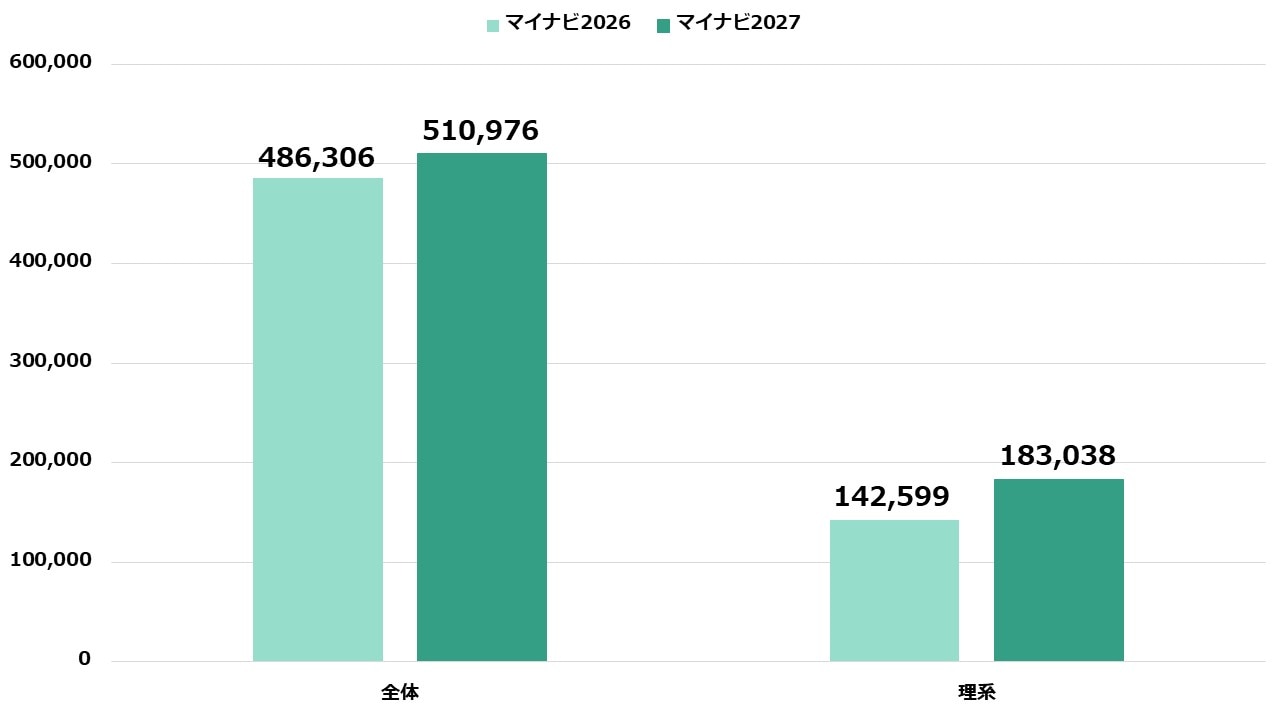

■マイナビ2027の会員登録者数は、全体で24,670名、理系では40,439名増加

■マイナビ2027の会員登録者数は、全体で24,670名、理系では40,439名増加

マイナビの会員登録者数は増加を続けており、昨年同月と比較すると、全体では5.1%、理系では28.4%増加する結果となりました。

多くの学生が利用するマイナビですが、すでに登録者数が50万人を超えていることから、学生の動きは確実に早期化しています。

学生アンケート(27卒)

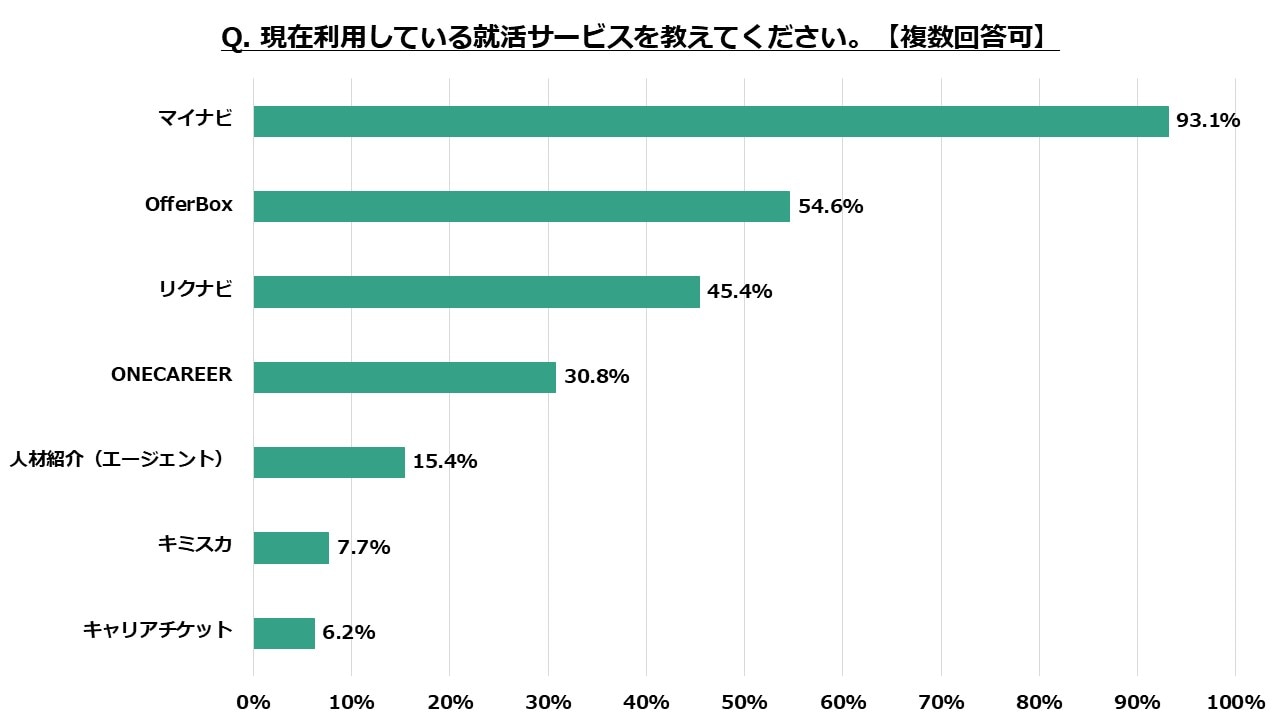

1位は「マイナビ」93.1%、2位「OfferBox」54.6%、3位「リクナビ」45.4%という結果となりました。前月と比較して「OfferBox」の利用率が約15pt上昇していることから、スカウトで企業を探す学生の動きが活発化していることがうかがえます。

1位は「マイナビ」93.1%、2位「OfferBox」54.6%、3位「リクナビ」45.4%という結果となりました。前月と比較して「OfferBox」の利用率が約15pt上昇していることから、スカウトで企業を探す学生の動きが活発化していることがうかがえます。

また、OfferBoxでは時期にかかわらず直接選考へ案内するスカウトを送ることができるため、タイパや参加特典を重視して動く学生の傾向とマッチしていることも、利用率が高くなった1つの要因であると推測されます。

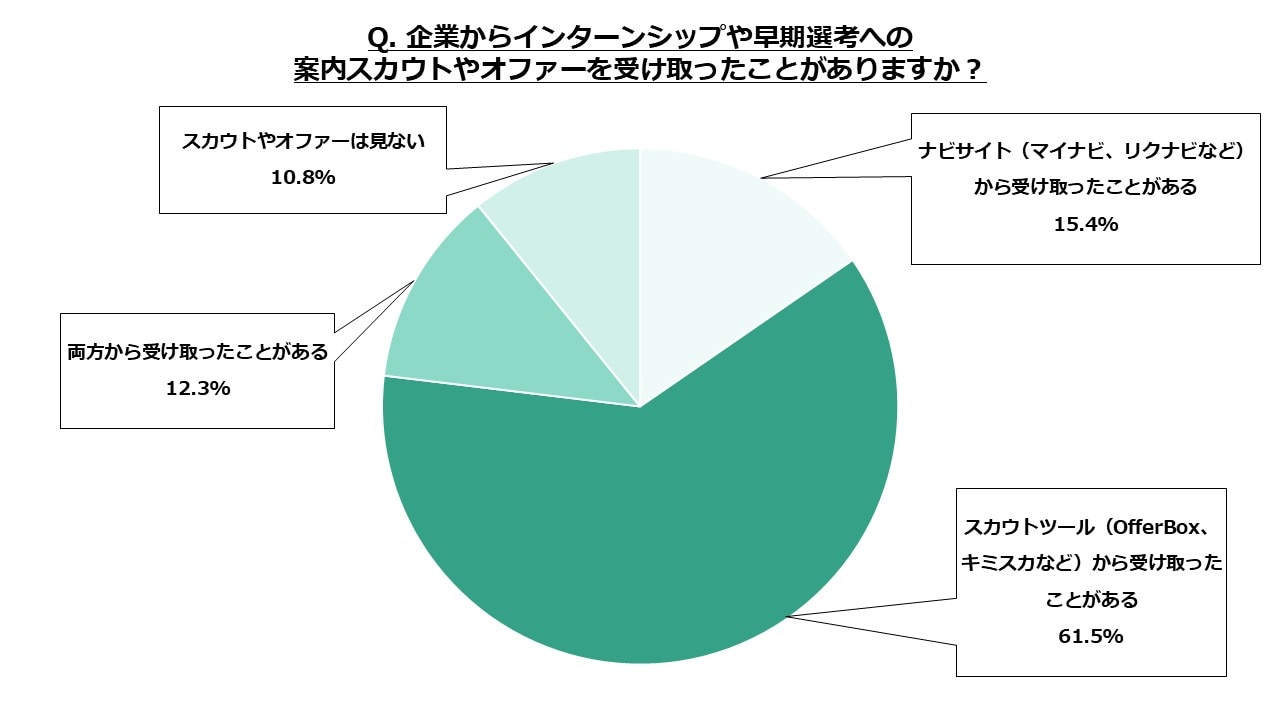

「スカウトツール(OfferBox、キミスカなど)から受け取ったことがある」が過半数を占める61.5%という結果となりました。「両方から受け取ったことがある」12.3%を含めると7割以上の学生がスカウトツールから早期選考の案内やオファーを受け取っていることがわかります。

「スカウトツール(OfferBox、キミスカなど)から受け取ったことがある」が過半数を占める61.5%という結果となりました。「両方から受け取ったことがある」12.3%を含めると7割以上の学生がスカウトツールから早期選考の案内やオファーを受け取っていることがわかります。

一方で「ナビサイト(マイナビ、リクナビなど)から受け取ったことがある」は15.4%と、「両方から受け取ったことがある」と合わせても3割となり、ナビサイトを基盤としながらも、スカウトツールを組み合わせたハイブリッドなアプローチを取ることが有効であるといえます。

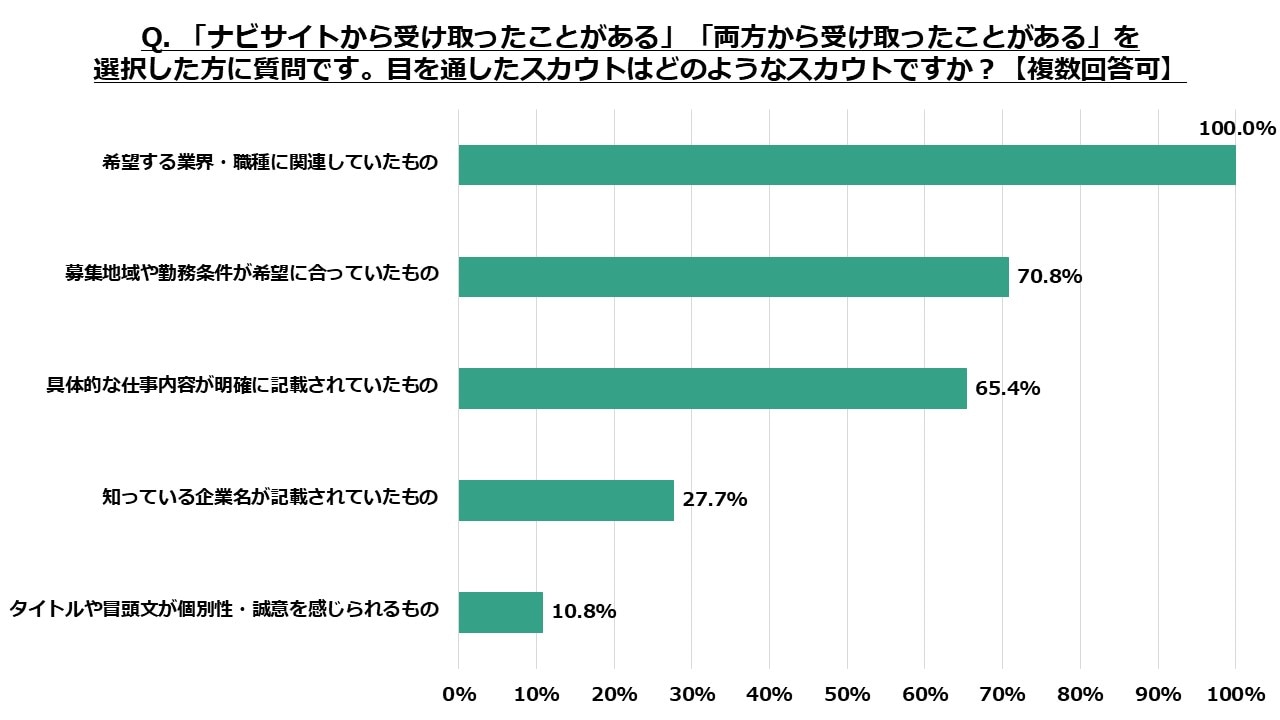

「希望する業界・職種に関連していたもの」は100.0%目を通されています。「募集地域や勤務条件が希望に合っていたもの」70.8%、「具体的な仕事内容が記載されていたもの」65.4%が続く結果となりました。

「希望する業界・職種に関連していたもの」は100.0%目を通されています。「募集地域や勤務条件が希望に合っていたもの」70.8%、「具体的な仕事内容が記載されていたもの」65.4%が続く結果となりました。

業界・職種はもちろんですが、募集地域や勤務条件・仕事内容を詳しく記載することで、学生にとってより魅力的なスカウトになります。

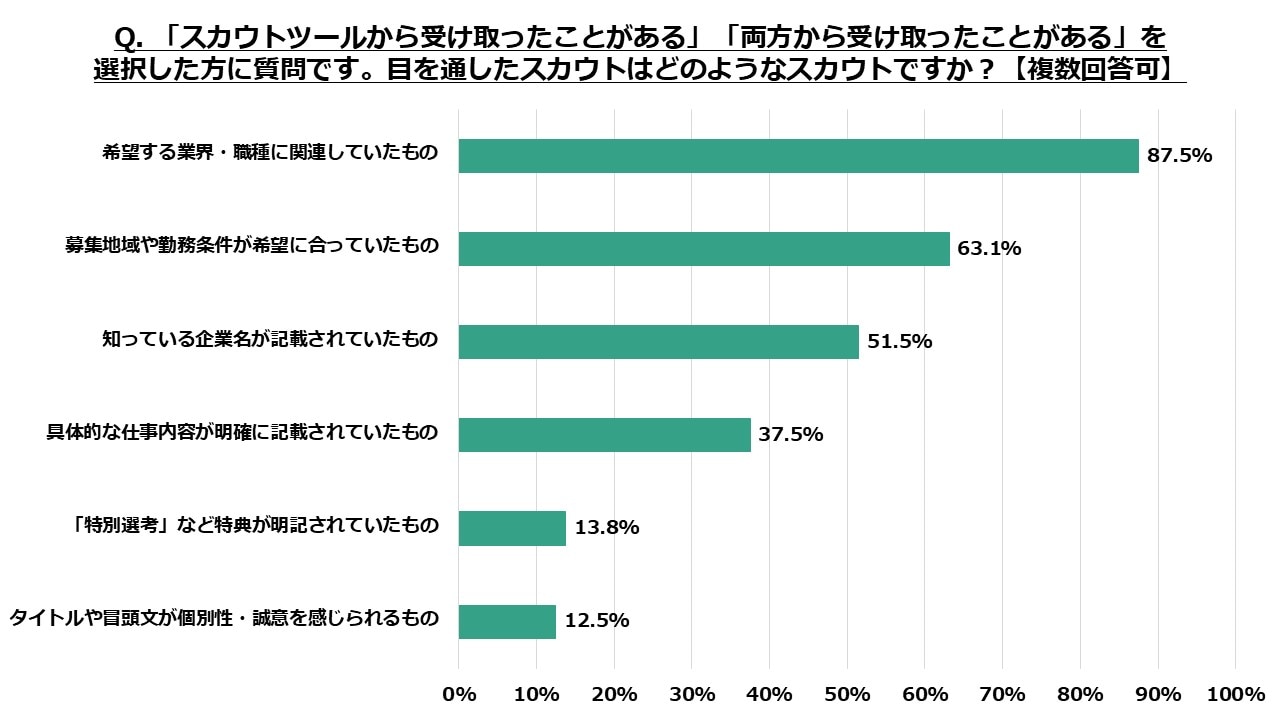

「希望する業界・職種に関連していたもの」が87.5%と最も多く、「募集地域や勤務条件が希望に合っていたもの」63.1%、「知っている企業名が記載されていたもの」51.5%と続く結果となりました。また、「特別選考など特典が明記されていたもの」が13.8%と一定の支持を得ていることがわかります。

「希望する業界・職種に関連していたもの」が87.5%と最も多く、「募集地域や勤務条件が希望に合っていたもの」63.1%、「知っている企業名が記載されていたもの」51.5%と続く結果となりました。また、「特別選考など特典が明記されていたもの」が13.8%と一定の支持を得ていることがわかります。

スカウトの開封率が芳しくないという企業は「特別選考」などの参加メリットを押し出した文章・タイトルを検討する余地がありそうです。

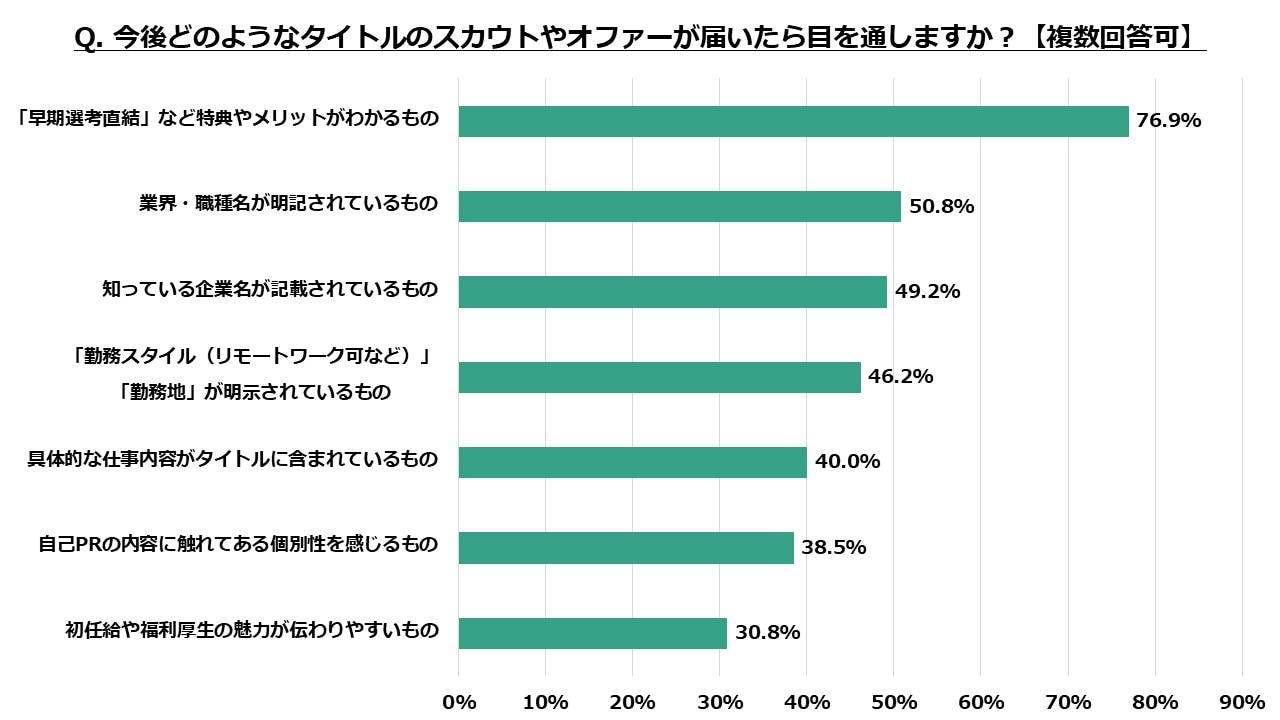

1位は「“早期選考” “○○限定” など特典やメリットがわかるもの」76.9%となり、2位「業界・職種が明記されているもの」50.8%、3位「知っている企業名が記載されたもの」49.2%、4位「“勤務スタイル(リモート可など)”“勤務地”が明示されているもの」46.2%と続く結果となりました。

1位は「“早期選考” “○○限定” など特典やメリットがわかるもの」76.9%となり、2位「業界・職種が明記されているもの」50.8%、3位「知っている企業名が記載されたもの」49.2%、4位「“勤務スタイル(リモート可など)”“勤務地”が明示されているもの」46.2%と続く結果となりました。

学生は早期選考など、「通常より優遇される機会」や「他にはない特典」に敏感に反応していることがうかがえます。スカウトやオファーを送る際には、単なる募集告知ではなく、選考スピードや限定枠など具体的なメリットをタイトルに盛り込むことで、開封率や注目度を高められる可能性が高くなります。

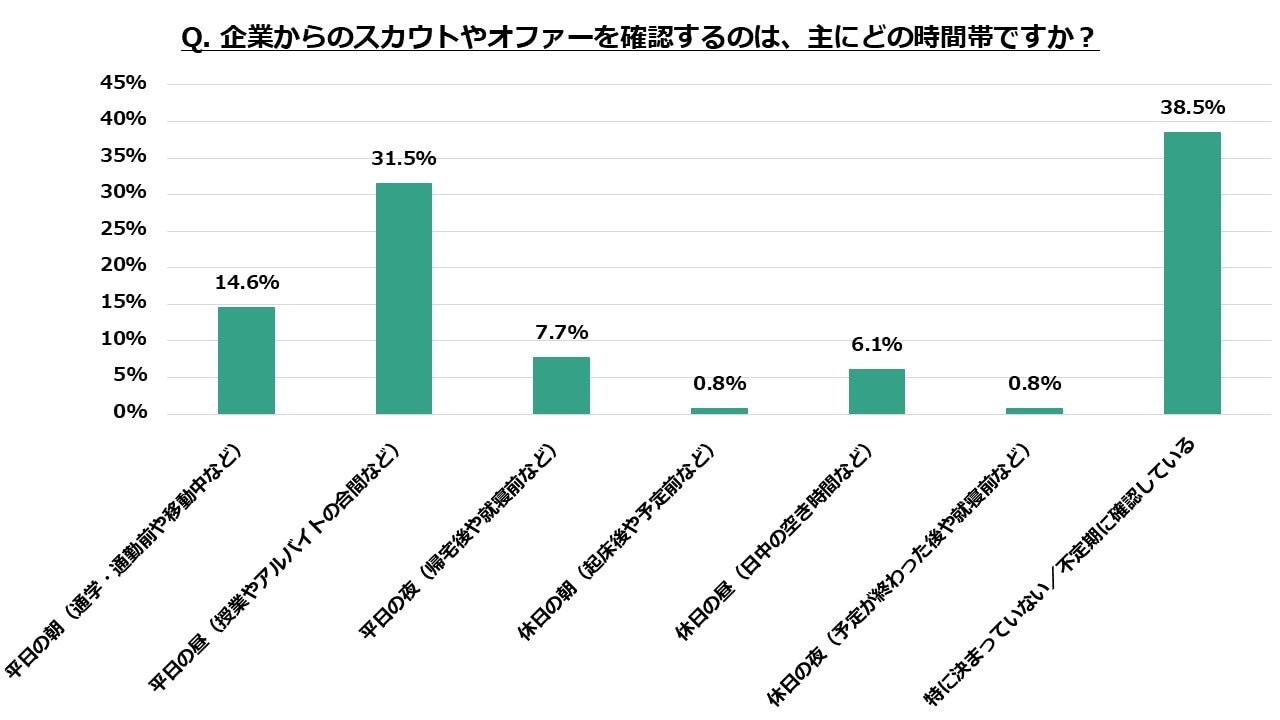

企業からのスカウトやオファーを確認する時間帯について尋ねました。最も多く回答を集めたのは「特に決まっていない/不定期に確認している」38.5%となりました。また、平日と休日を比較すると、平日の方が確認すると回答した学生が多く、特に「平日の昼(授業やアルバイトの合間など)」は31.5%と多くの回答を集める結果となり、次点に「平日の朝(通学中・通勤前や移動中など)」14.6%、「平日の夜(帰宅後や就寝前など)」7.7%が続くことからも、平日の朝~昼にかけて学生にスカウトを送信するのが推奨されます。

企業からのスカウトやオファーを確認する時間帯について尋ねました。最も多く回答を集めたのは「特に決まっていない/不定期に確認している」38.5%となりました。また、平日と休日を比較すると、平日の方が確認すると回答した学生が多く、特に「平日の昼(授業やアルバイトの合間など)」は31.5%と多くの回答を集める結果となり、次点に「平日の朝(通学中・通勤前や移動中など)」14.6%、「平日の夜(帰宅後や就寝前など)」7.7%が続くことからも、平日の朝~昼にかけて学生にスカウトを送信するのが推奨されます。

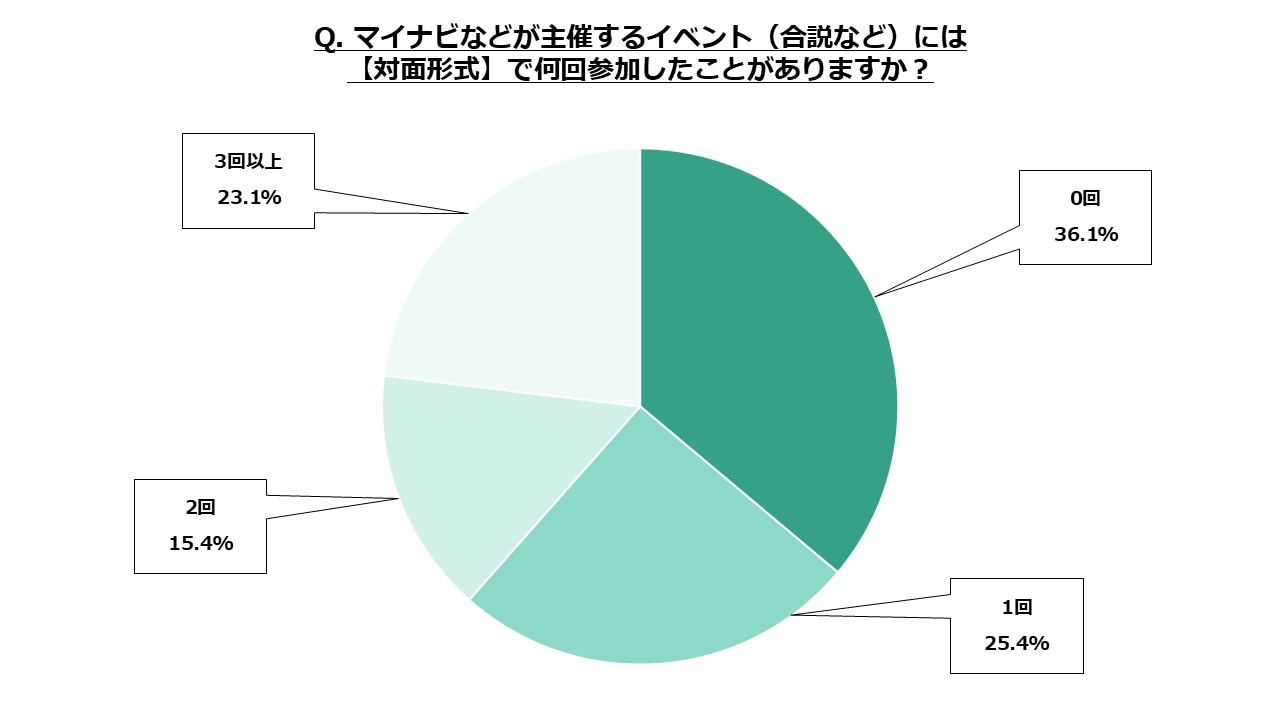

マイナビなどが主催するイベント(合説など)には対面形式で何回参加したことがあるかについて尋ねました。最も多く回答を集めたのは「0回」36.1%となり、「1回」25.4%、「3回」23.1%、「2回」15.4%と続く結果となりました。

マイナビなどが主催するイベント(合説など)には対面形式で何回参加したことがあるかについて尋ねました。最も多く回答を集めたのは「0回」36.1%となり、「1回」25.4%、「3回」23.1%、「2回」15.4%と続く結果となりました。

参加回数には個人差があるものの、1回以上参加したことがある学生が6割以上いることになります。今後も対面でのイベント参加率は高まっていくものと思われます。

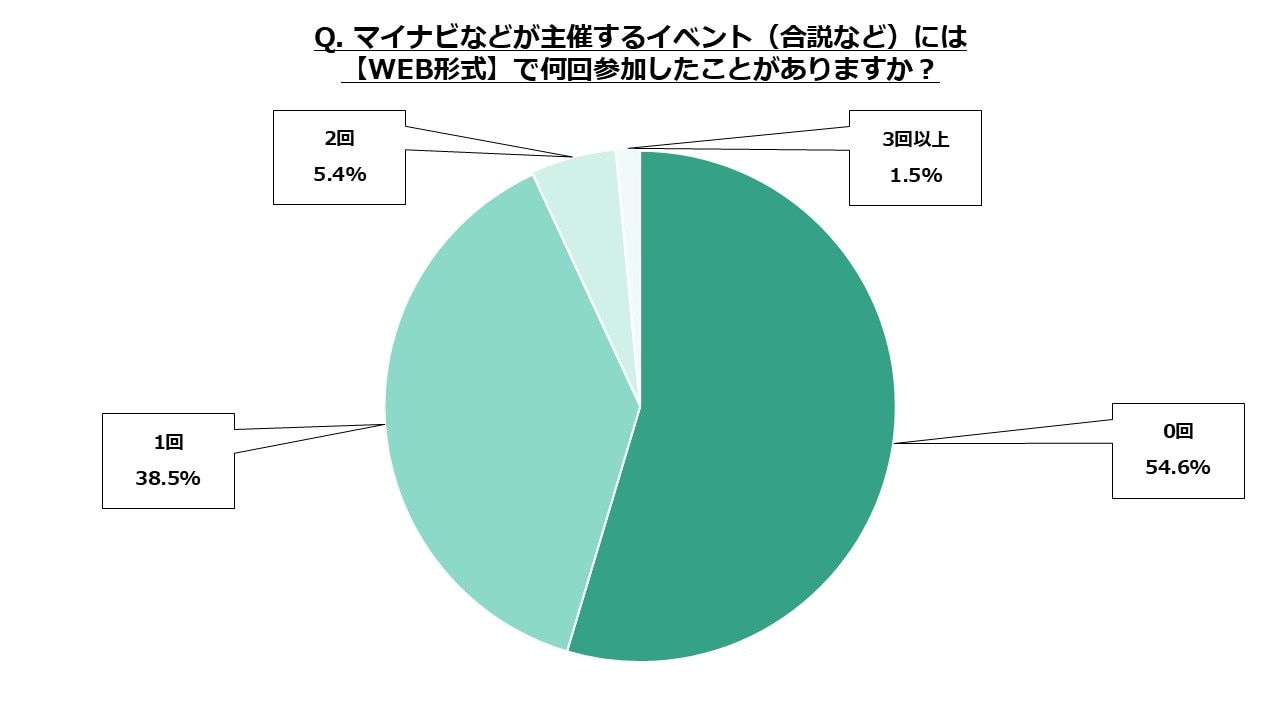

マイナビなどが主催するイベント(合説など)にはWEB形式で何回参加したことがあるかについて尋ねました。1位「0回」54.6%と過半数を占め、「1回」38.5%、「2回」5.4%、「3回」1.5%と続く結果となりました。対面形式と比較して、イベントに参加した学生が5割未満となり、WEBでの合説参加率は現時点では対面よりも低いことがうかがえます。

マイナビなどが主催するイベント(合説など)にはWEB形式で何回参加したことがあるかについて尋ねました。1位「0回」54.6%と過半数を占め、「1回」38.5%、「2回」5.4%、「3回」1.5%と続く結果となりました。対面形式と比較して、イベントに参加した学生が5割未満となり、WEBでの合説参加率は現時点では対面よりも低いことがうかがえます。

一方で、学生にとってはエリア問わず自由に参加できるというメリットがあり、今まで県外の学生へアプローチが足りていなかった企業にとっては、県内外かかわらず幅広い学生と接点を作ることができるため、出会える学生層を増やしたい場合は参画を検討する余地があります。

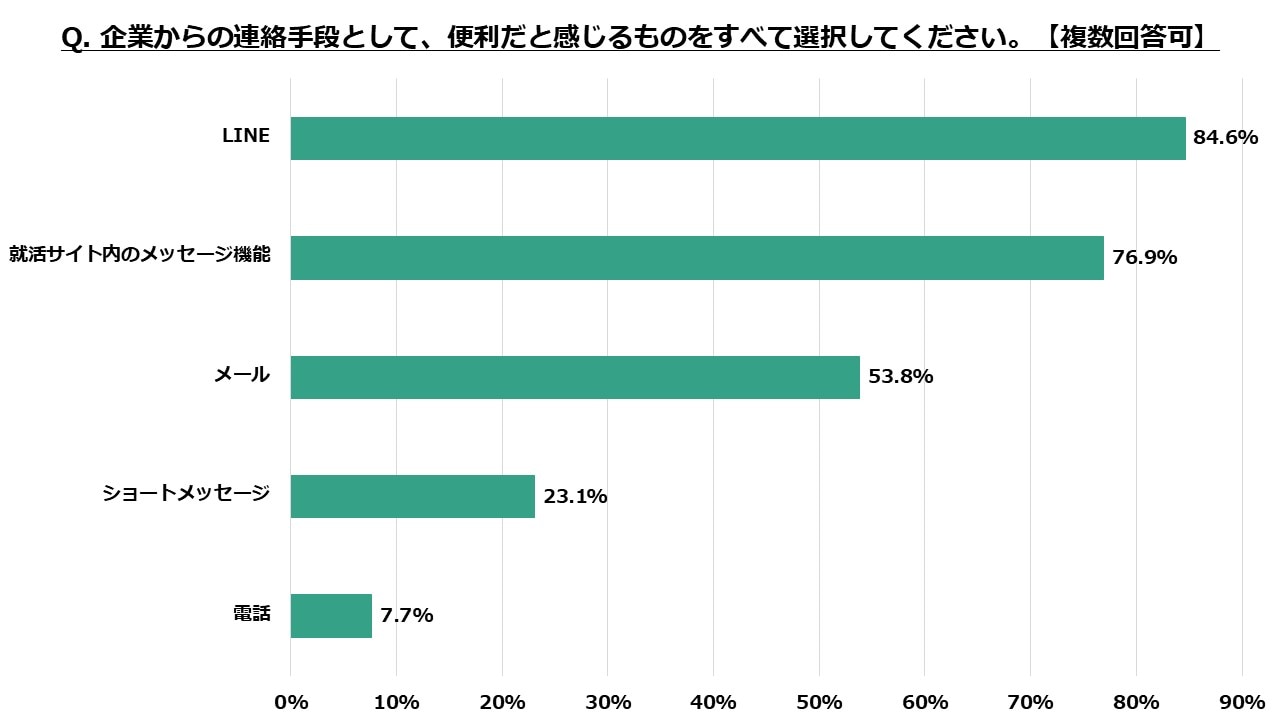

最も多く回答を集めたのは「LINE」84.6%という結果となりました。2位は「就活サイト内のメッセージ機能」となり、次に「メール」53.8%、「ショートメッセージ」23.1%、「電話」7.7%と続く結果となりました。

最も多く回答を集めたのは「LINE」84.6%という結果となりました。2位は「就活サイト内のメッセージ機能」となり、次に「メール」53.8%、「ショートメッセージ」23.1%、「電話」7.7%と続く結果となりました。

LINEは普段の生活でも活用する機会が多いため、気軽にメッセージを確認しやすいということが高い支持を得た要因になっていると思われます。

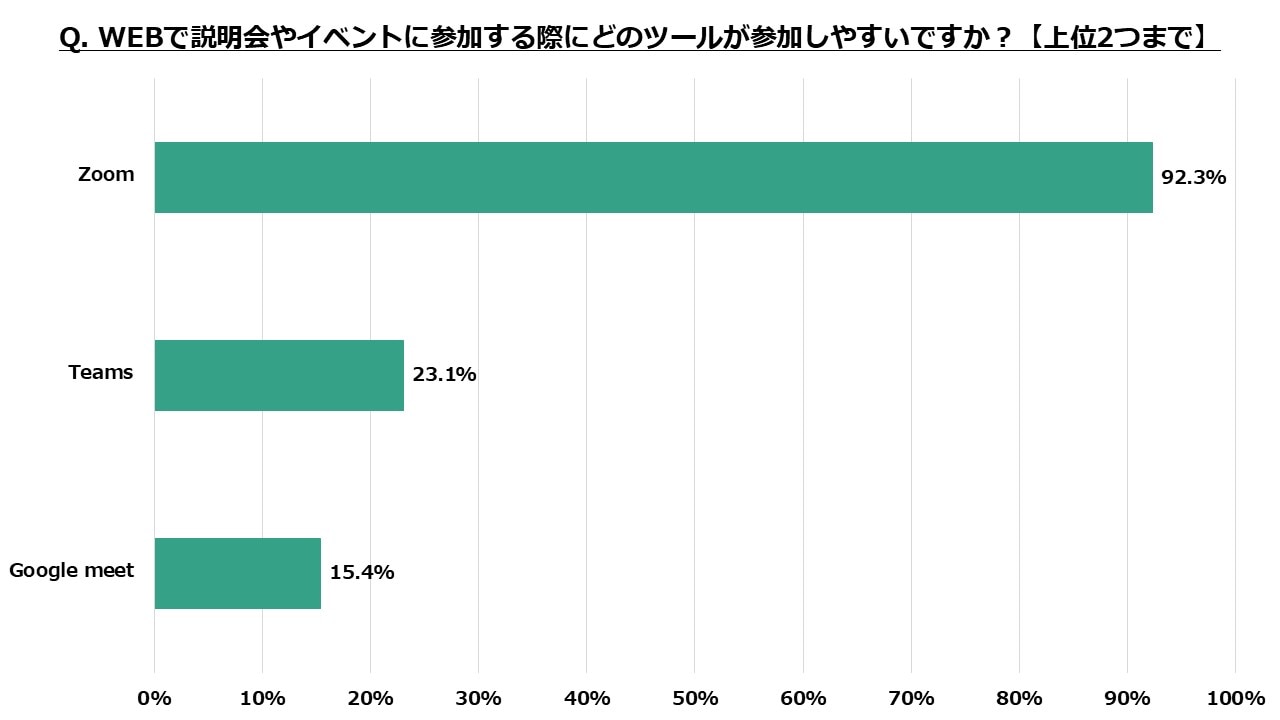

WEBで説明会やイベントに参加する際にどのツールが参加しやすいか尋ねました。「Zoom」が92.3%と圧倒的な支持を得る結果となりました。

WEBで説明会やイベントに参加する際にどのツールが参加しやすいか尋ねました。「Zoom」が92.3%と圧倒的な支持を得る結果となりました。

学生が参加しやすいと感じるツールを用いることで、「参加ハードルの低下」や「参加しやすい説明会を実施している」という印象をあたえ、学生との接触機会を増やすことに繋がります。WEBを利用する際は学生の参加しやすいツールを利用することを念頭に置く必要がありそうです。

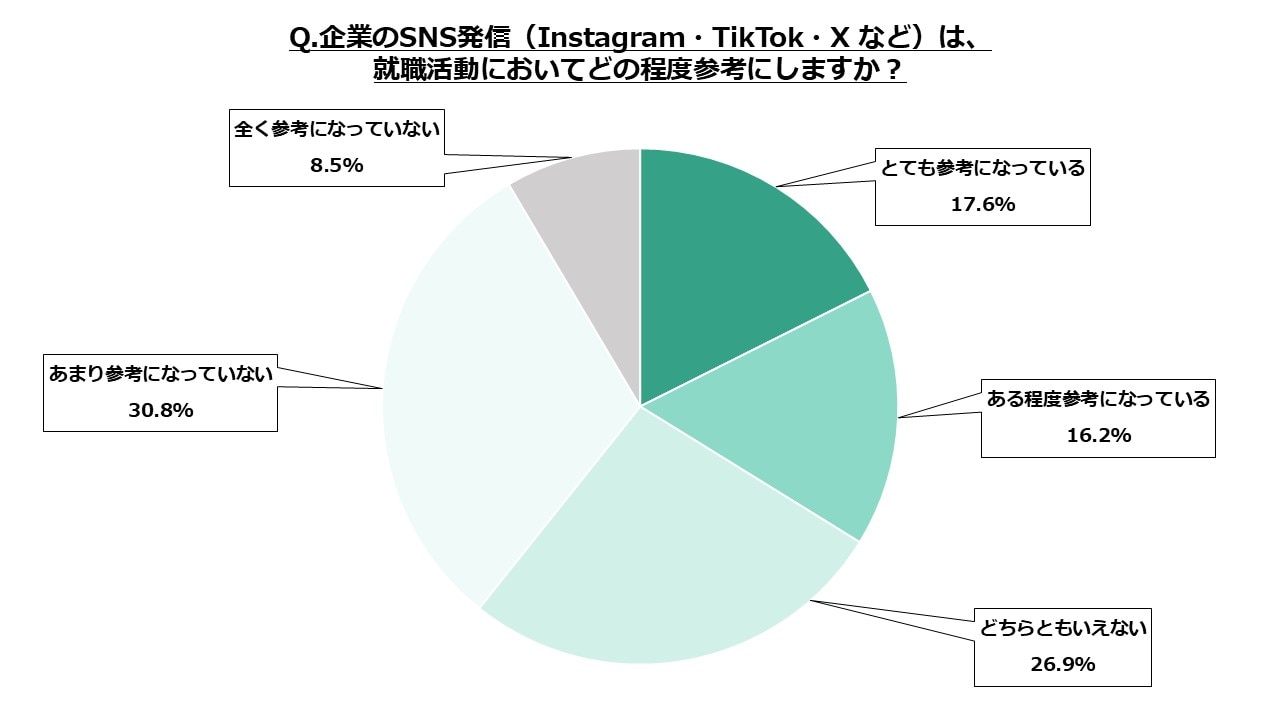

「とても参考になっている」が17.6%、「ある程度参考になっている」が16.2%で、約3割の学生がSNS発信を参考にしていることがわかりました。一方で、「あまり参考になっていない」が30.8%、「全く参考になっていない」が8.5%と4割近い学生が現時点ではあまり価値を感じていません。

「とても参考になっている」が17.6%、「ある程度参考になっている」が16.2%で、約3割の学生がSNS発信を参考にしていることがわかりました。一方で、「あまり参考になっていない」が30.8%、「全く参考になっていない」が8.5%と4割近い学生が現時点ではあまり価値を感じていません。

SNSは企業文化や雰囲気を伝えやすい手段であるため、運用方法次第で学生の企業理解の促進や志望度醸成に活用することができる可能性が高く、就職活動で参考にする学生が一定数いることからも、SNS運用を検討する余地はあります。

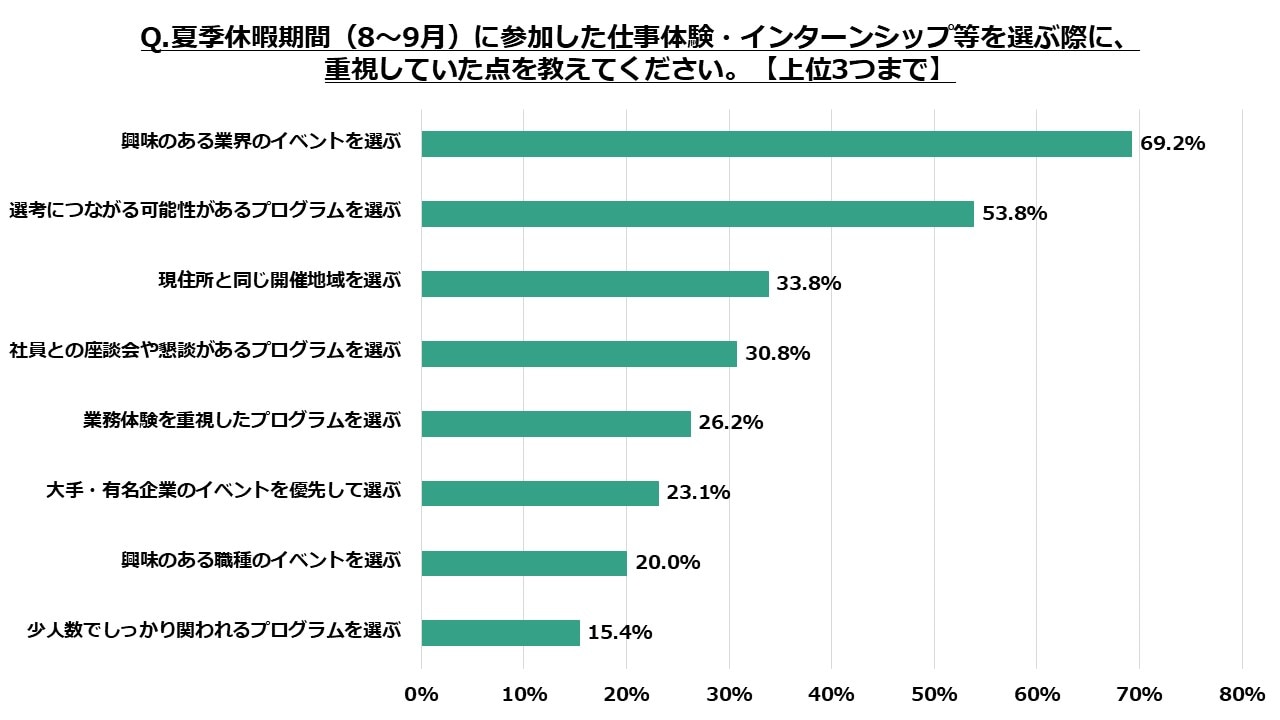

1位「興味のある業界のイベントを選ぶ」69.2%、2位「選考につながる可能性のあるプログラムを選ぶ」53.8%と、ともに5割を超える支持率となりました。また、「社員との座談会や懇親会のあるプログラムを選ぶ」と回答した学生が30.8%と3割以上の支持を獲得しており、「業務体験を重視したプログラムを選ぶ」26.2%を上回る結果となりました。

1位「興味のある業界のイベントを選ぶ」69.2%、2位「選考につながる可能性のあるプログラムを選ぶ」53.8%と、ともに5割を超える支持率となりました。また、「社員との座談会や懇親会のあるプログラムを選ぶ」と回答した学生が30.8%と3割以上の支持を獲得しており、「業務体験を重視したプログラムを選ぶ」26.2%を上回る結果となりました。

業務体験のようなプログラムの実施が難しい企業であっても、座談会などをコンテンツに組み込むことによって学生が参加したいと思えるコンテンツを作成することができます。

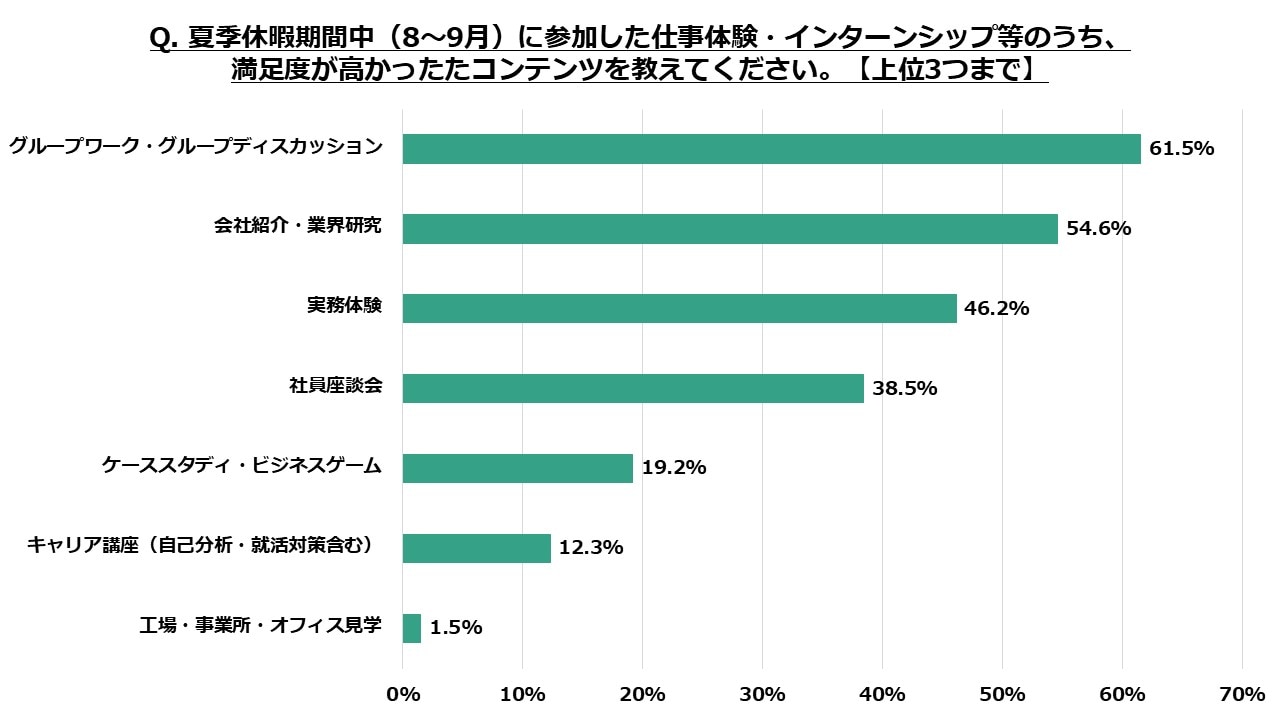

「グループワーク・グループワークディスカッション」が61.5%と最も多く、次いで「会社紹介・業界研究」が54.6%となりました。会社紹介や業界研究など就職活動の基本となるコンテンツに加え、グループワークやグループディスカッション、実務体験や社員座談会など、他者から学びを得ることができ、学生が能動的に関われるコンテンツは満足度が高いことがわかります。

「グループワーク・グループワークディスカッション」が61.5%と最も多く、次いで「会社紹介・業界研究」が54.6%となりました。会社紹介や業界研究など就職活動の基本となるコンテンツに加え、グループワークやグループディスカッション、実務体験や社員座談会など、他者から学びを得ることができ、学生が能動的に関われるコンテンツは満足度が高いことがわかります。

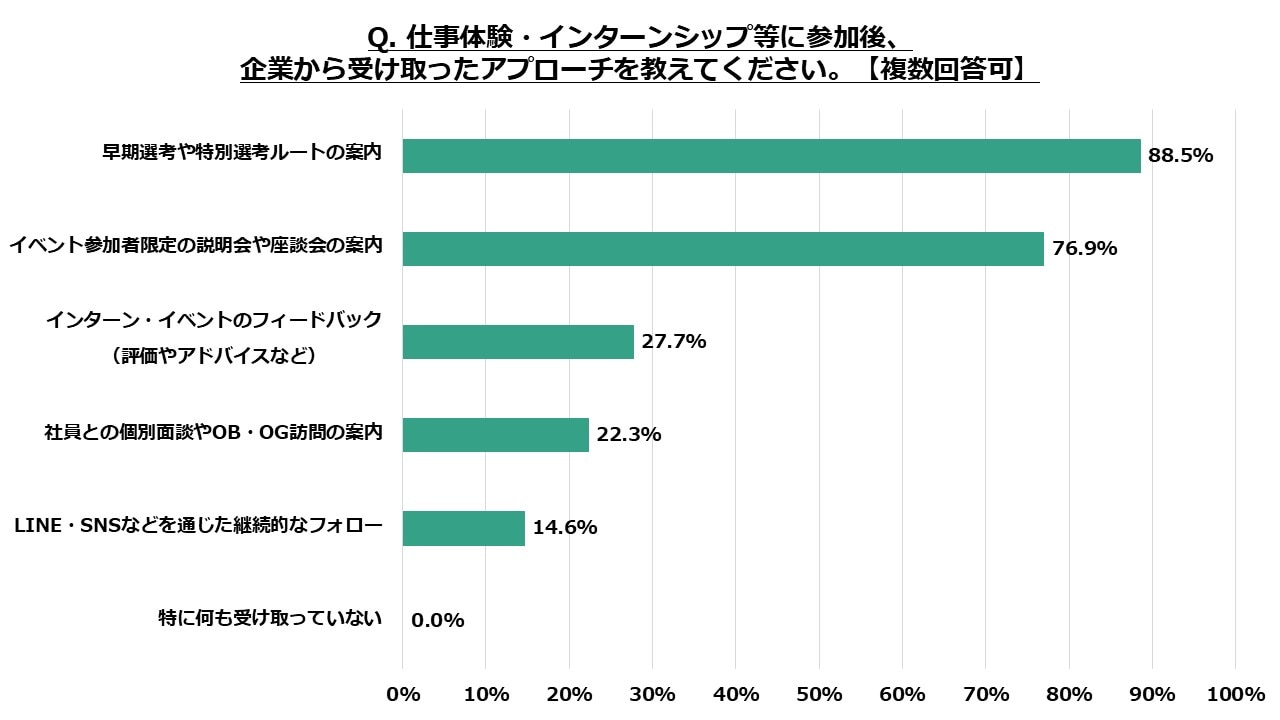

仕事体験・インターンシップ等に参加後、企業から受け取ったアプローチについて尋ねました。1位は「早期選考や特別選考ルートの案内」88.5%、2位「イベント参加者限定の説明会や座談会の案内」76.9%が3位以下と大きく差をつける結果となりました。

仕事体験・インターンシップ等に参加後、企業から受け取ったアプローチについて尋ねました。1位は「早期選考や特別選考ルートの案内」88.5%、2位「イベント参加者限定の説明会や座談会の案内」76.9%が3位以下と大きく差をつける結果となりました。

また、「特に何も受け取っていない」が0.0%と仕事体験・インターンシップ等に参加した学生の全員が何らかのアプローチを受けていることがわかります。

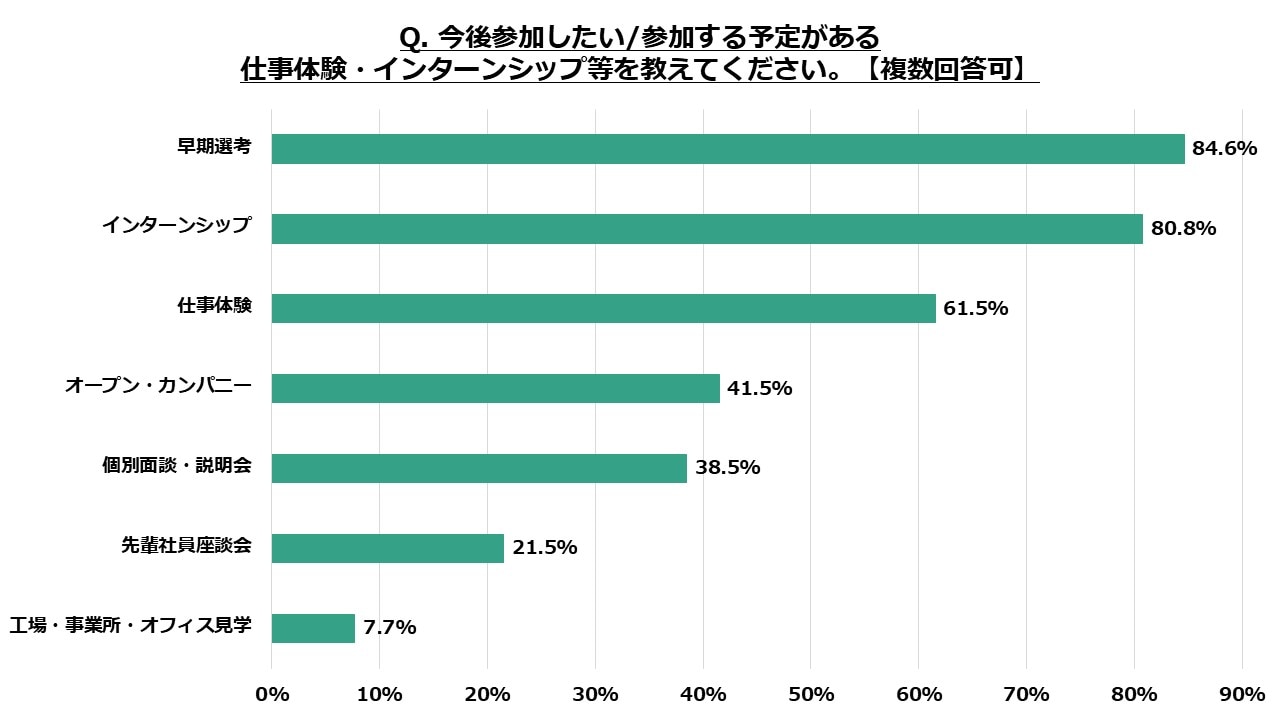

最も多く回答を集めたのは「早期選考」84.6%となり、2位「インターンシップ」80.8%、3位「仕事体験」61.5%、4位「オープン・カンパニー」41.5%という結果となりました。早期選考がインターンシップやオープン・カンパニー等を上回っていることから、学生が単なる情報収集や業務体験だけではなく、直接内定に結びつく機会を強く求めていることがうかがえます。

最も多く回答を集めたのは「早期選考」84.6%となり、2位「インターンシップ」80.8%、3位「仕事体験」61.5%、4位「オープン・カンパニー」41.5%という結果となりました。早期選考がインターンシップやオープン・カンパニー等を上回っていることから、学生が単なる情報収集や業務体験だけではなく、直接内定に結びつく機会を強く求めていることがうかがえます。

これから新しく接点を持つ学生には「他社の選考を既に受けている/案内をもらっている可能性」を念頭に置く必要があります。

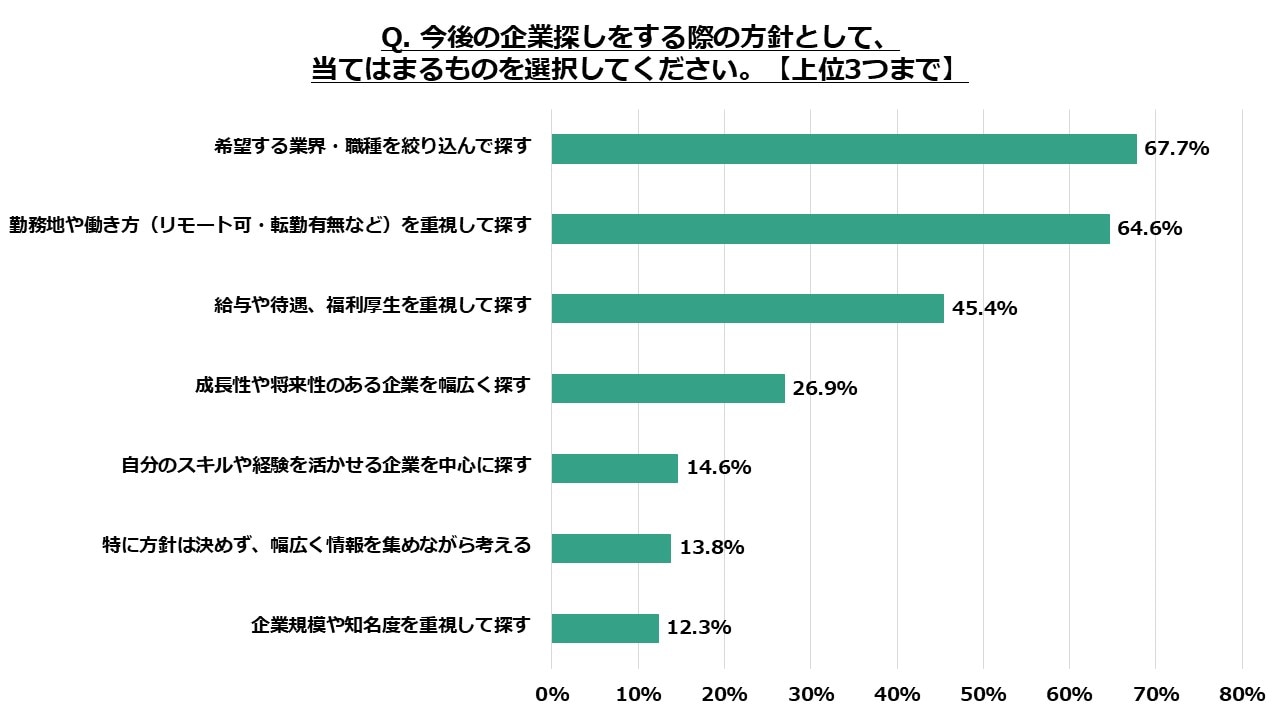

1位「希望する業界・職種を絞り込んで探す」67.7%、2位「勤務地や働き方(リモート可・転勤有無など)を重視して探す」64.6%と僅差で続く結果となり、3位は「給与や待遇、福利厚生を重視して探す」45.4%という結果となりました。

1位「希望する業界・職種を絞り込んで探す」67.7%、2位「勤務地や働き方(リモート可・転勤有無など)を重視して探す」64.6%と僅差で続く結果となり、3位は「給与や待遇、福利厚生を重視して探す」45.4%という結果となりました。

昨今、ワークライフバランスを重要視する傾向が強くなっていることから、勤務地や働き方、福利厚生にこだわって就活をする学生が一定数存在することが明らかです。

事業内容や社風を伝えるだけでなく、転勤の頻度や有無、残業時間、具体的な福利厚生の内容など、学生の生活に直結する情報を明確に開示することが求められています。

新入社員エッセイ<2025年4月入社>

阿部美洸<青山学院大学卒>

入社して半年が経ちました。振り返ると、最初の頃は社会人としての基礎も不十分で、業務の流れを理解するだけで精一杯でした。電話やメールの応対一つにも戸惑うことが多く、日々の課題に追われる中で不安を感じる場面も少なくありませんでした。それでも毎日の小さな積み重ねを通じて少しずつ慣れ、自分なりに工夫しながら取り組めるようになってきたと感じています。

この半年で特に学んだのは「継続して改善を続けることの重要性」です。大きな成果を急ぐよりも、日々の業務の中で小さな工夫や改善を重ねることが、自分の力となり次の行動につながると実感しました。振り返りを習慣にすることで、自分の課題を整理しやすくなり、優先順位を意識した動きも少しずつできるようになってきました。こうした基礎的な取り組みが、自分にとっての土台になっているのだと思います。

10月からは、これまで学んできたことをただ積み上げるだけでなく、一つひとつの業務をより丁寧に深めることを意識したいです。まだまだ未熟な点も多いですが、半年間で得た経験を生かし、任されたことに責任を持ち、周囲から信頼していただける存在を目指して取り組んでいきます。

深谷泰生<成城大学卒>

気づけば10月。入社から半年が過ぎ、後半戦に突入しました。この半年を振り返ると、「分からないからこそやってみる」「任されたことに主体的に取り組む」と、少しずつ挑戦の幅を広げてこられたように思います。10月は、その挑戦を「続けること」と「振り返ること」を意識していきたいです。

挑戦すること自体は大事ですが、それをやりっぱなしにせず、結果を振り返って改善することで初めて次につながると感じています。商談の準備や提案資料でも、「なぜうまくいったのか」「なぜ伝わらなかったのか」を振り返り、小さな改善を積み重ねていきたいです。

また、最近は自分が学んだことを周りにシェアする機会も少しずつ増えてきました。インプットとアウトプットを繰り返すことで、自分自身の理解も深まると実感しています。

「挑戦 → 振り返り → 改善」を一つのサイクルとして回していくこと。

このサイクルを意識して、実りの秋らしく、自分も実らせられる10月にしたいと思います。

採用総研のお問い合わせはこちら

その他、お役立ち資料もご用意しております