Z世代を知り、リアリティショックを防ぐ――イマドキ新入社員の研修設計

「最近の新入社員は、指示したことが思った通りに伝わらない」「ちょっと注意するとすぐに落ち込んでしまう」――そんな声を耳にしたことはないでしょうか。かつてのように「見て覚えろ」「失敗して学べ」といった指導方法が通用しなくなり、現場の先輩や上司を悩ませているのが、今を生きるZ世代の社員たちです。

Z世代とは、自ら情報を検索して答えを導く一方で、上司や先輩の意図を自己解釈にすり替えてしまうことも多く、現場ではアウトプットのズレが生じがちです。さらに売り手市場で「お客様」として扱われてきた経験から、社会人への切り替えが不十分なまま入社するケースも少なくありません。

その結果、入社後に理想と現実のギャップに直面し、いわゆる「リアリティショック」を起こしてしまうケースが増えています。本コラムでは、Z世代の特徴を改めて整理するとともに、彼らが直面するリアリティショックの正体、そして育成や研修のあり方について考えていきます。

目次[非表示]

Z世代の登場と価値観の変化

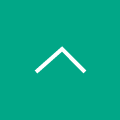

1996年以降に生まれた「Z世代」は、スマートフォンやSNSとともに育った初めての世代です。情報を検索して自ら解釈する力に長ける一方で、人の意見を聞くより自分流に答えを導き出す傾向があります。

彼らが理想とする職場像は「助け合える」「個性を尊重する」といった人間関係重視のもの。しかし「活気がある」「全員で盛り上げる」といった集団主義的な価値観は減少し、自分の都合や働き方を尊重してほしいが、組織作りには積極的に関わらないという矛盾も見られます。

加えて、近年は売り手市場の影響で「就活がお客様期間」となり、社会人への明確な切り替えがないまま入社する新入社員が増えました。そのため、理想と現実のギャップに直面し、いわゆる「リアリティショック」を経験するケースも少なくありません。

リアリティショックとは?

新入社員研修や配属後によく耳にする言葉のひとつが「リアリティショック」です。これは、入社前に思い描いていた理想と、実際に経験する現実とのギャップに直面したときに生じる心理的な衝撃を指します。

たとえば、「先輩が手取り足取り教えてくれるだろう」と期待していたのに、現場ではOJT中心で放置気味だった場合。「思っていたよりも厳しい」と感じるのは典型的なリアリティショックです。逆に「もっと成長できると思っていたのに、任されるのは単純作業ばかり」というケースも同じで、「想像よりぬるい」というギャップもショックの一種です。

リアリティショックの例)

①まぁいけるでしょ~と思って入社したら大変だった!「既存型リアリティ・ショック」

②厳しくしてもらって成長したい!と思っていたのに実際はぬるかった「肩透かしの構造」

③厳しいとはわかっていたけどここまで厳しいとは…!「専門型リアリティ・ショック」

この現象が起こる背景には、いくつかの要因があります。売り手市場が続く中で学生が“お客様扱い”を受け、社会人への意識転換が十分にできないまま入社すること。SNSやネットの情報によって「働きやすい会社像」の理想が膨らみ、期待値が過剰に高まっていること。そして、変化の激しいVUCA時代において、正解が見えにくい職場環境に直面することなどです。

しかしリアリティショックは、必ずしも悪いものとは言えません。大切なのは、そのギャップをどう乗り越えるかです。入社前から現場のリアルを伝える内定者研修や、段階的な教育設計、心理的安全性を意識した丁寧な指導などによって、戸惑いを「成長のきっかけ」に変えることができます。

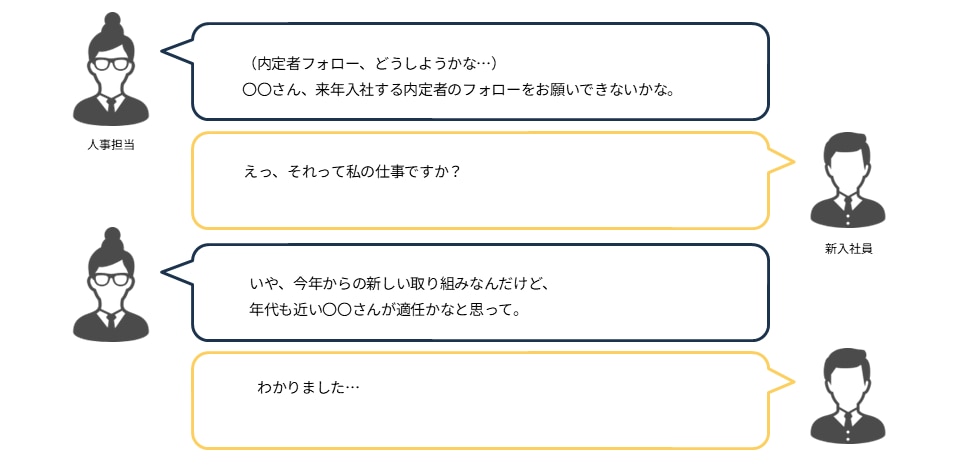

現場で起こる典型的なズレ

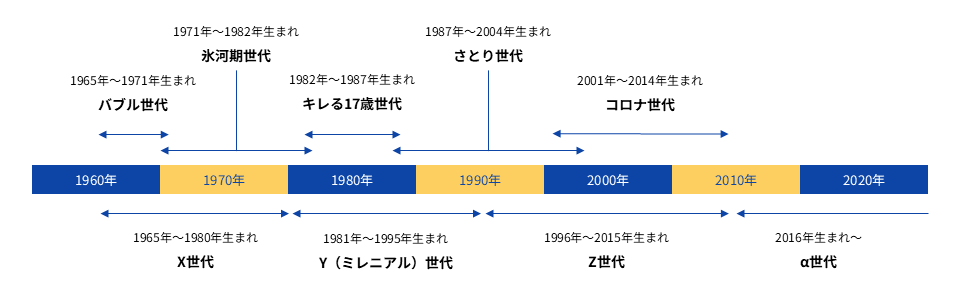

指示が伝わらない

上司が「会議用にいつものデータを更新して」と依頼したのに、新入社員は独自の方法で作成してしまう。

→ 背景:自己解釈に頼り、具体的な手順を確認する発想が弱い。

→ 対応:「なぜその方法が必要か」を含め、手順と目的をセットで伝える。

仕事に乗り気でない

未知の業務を任せられると「なぜ自分が?」と疑問を抱き、不満を募らせる。

→ 背景:横並び教育により、未知への挑戦や批判を恐れる。

→ 対応:「あなたが適任である理由」や「得られる経験価値」を説明し、安心できる枠組みを示す。

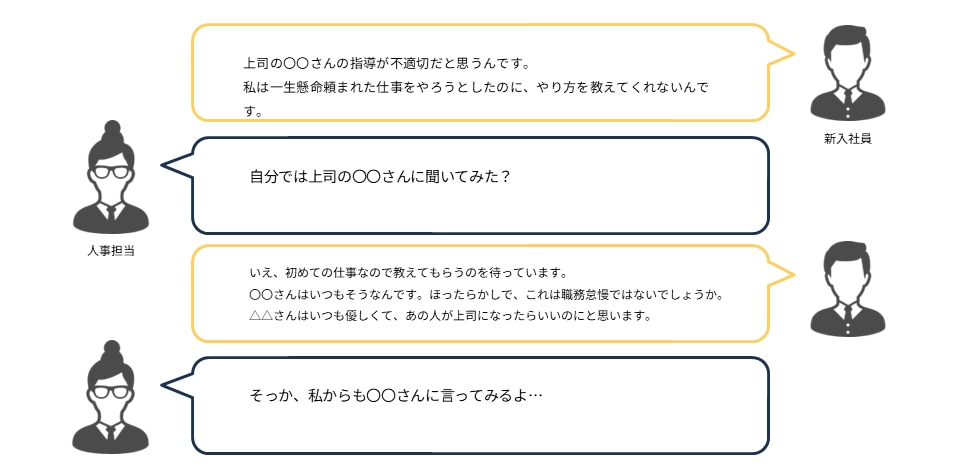

上司や会社への不満が多い

「教えてくれないのは怠慢では?」と不満を抱き、自分から質問しない。

→ 背景:SNS文化で「好きな人とだけつながる」経験が多く、異なる価値観との関係構築が苦手。

→ 対応:心理的安全性を高め、「褒めて伸ばす」関わりを重視する。

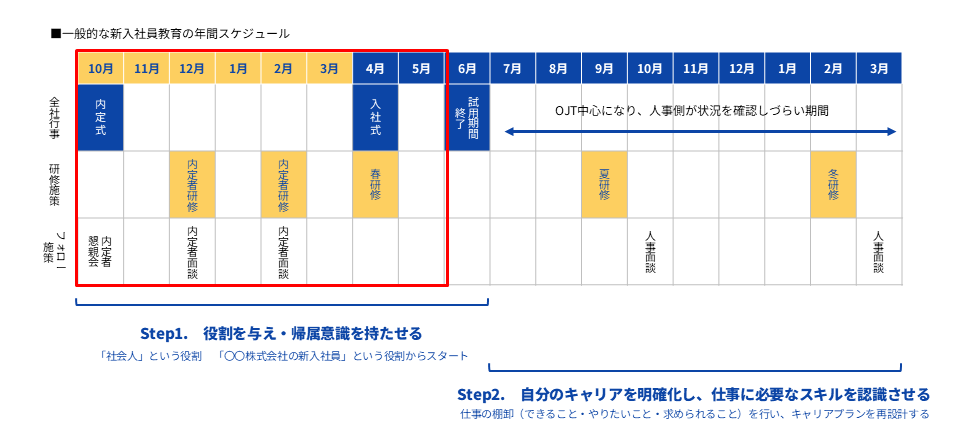

新入社員教育のステップ

新入社員の特性を踏まえたうえで、いくつかのステップに分けて社内教育を進めていく必要があります。

役割を与え、帰属意識を育てる

「あなたの役割は何か?」を明確にし、組織の一員である自覚を持たせることがファーストステップです。

近年従業員エンゲージメントの向上が教育テーマとして注目されていますが、その裏にあるのは「離職防止」と「他責の排除」。帰属意識を高めて自社で長く活躍してもらおう、というのはいわずもがな、「自社のために頑張りたい」「〇〇さんのために頑張りたい」そんな意識の醸成が、酸いも甘いも嚙み分けた社員に育てるための第一歩になります。

キャリアの可視化と必要スキルの認識

組織への帰属意識が芽生えてきたら、やりたいこと・できること・求められることを棚卸しし、キャリアプランを設計していきます。自分のキャリアへの納得感を高めることができれば、給与や休日などの目先の待遇への不満による転職も減り、仕事にも積極的に取り組んでくれるようになります。

自走を促し、定期的に観測する

任せっぱなしではなく、面談や研修を通じて進捗を観測。年次ごとに目標を見直す。

さらに、入社前からの内定者研修も重要です。社会人への緩やかな移行期間を設けることで、入社直後のリアリティショックを和らげられます。

研修設計のポイント

社内でステップの設定ができたら、いよいよ研修の本格設計に着手します。

ここでは設計時のポイントをいくつかご紹介します。

内製と外部委託のバランス

行動変容を促すプログラムは外部研修、組織内での関係性づくりは内製研修、と役割を分けるのが効果的です。

近年特有の傾向では、採用時に人事担当者が新入社員との関わりを深めるケースが多いため「研修」という意識・集中力を維持できないという企業様の事例も出てきています。そのため、外部講師として研修を実施することで一定の緊張感を持ちながら実施をする事も可能です。

協働的な学びと個別最適な学びの両立

チームでの議論や実践を通じて他者理解を促す一方で、個人のペースや課題に合わせた支援も欠かせません。

研修で学んだ知識・スキルを汎用的に活かしていくために「腹落ちさせる」作業が発生するためです。OJTやメンター面談などもこの類にあたり、個別対応が一層求められています。

社内共有と効果測定による振り返り

研修で学んだ内容と現場の実態が食い違うと「研修で教わったことと」と不信感を招きます。社内での共有と効果測定を行い、改善に活かすことが必要です。

研修の効果測定をしないと

・ 研修設計のノウハウが蓄積されない

・ 経年ごとの比較ができない(次年度の対策が打てない)

・ 研修の習熟度を評価に反映できない

・ 現場が効果を感じないので協力を得にくくなる

などの問題にも繋がるため、必要不可欠です。

効果測定の一例としてジャック・フィリップスの5段階モデルを紹介します。

レベル | 定義 | 測定内容 |

|---|---|---|

1 | Reaction & Planned Action | プログラム受講者の反応を測定し、実施に対する具体的な計画を描く |

2 | Learning | スキル・知識・態度の変容を測定する |

3 | Job Application | 実際の職務における行動の変化とトレーニング課題の具体的場面での応用を測定する |

4 | Business Result | プログラムのビジネス上の影響を測定する |

5 | ROI(Return on Investment) | プログラムの成果とプログラムのコストの金銭的価値を測定する |

まとめ―Z世代と共に成長する組織へ

Z世代は「見て覚えろ」では育ちません。

・明確な指示と目的の提示

・意味づけを伴う役割付与

・心理的安全性のある環境づくり

・内定者期からの段階的な支援

・協働と個別最適を組み合わせた研修

これらを意識することで、リアリティショックを防ぎ、彼らの成長を支えることができます。

イマドキの若手は扱いづらい存在ではなく、正しい環境が整えば大きな力を発揮する世代です。Z世代を理解し、共に未来をつくる組織こそ、これからの不確実な時代を生き抜く鍵となるでしょう。

Z世代に合った研修とは?採用総研の集合研修

本稿で述べてきたように、Z世代の特性とリアリティショックのギャップを埋めるには、単なる知識伝達ではなく「実体験として腹落ちさせる」「年間の伴走型支援」「継続的な関わり」が不可欠です。私たちはそのご支援として、新入社員集合型研修(東京・大阪・オンライン) を実施しています。

若手社員が自ら考え、仲間と対話しながら主体的に学ぶことを重視した コーチング型プログラム で、ワークやゲームを通じて「自分起点で動ける社員」を育成する設計です。

また、年ごとに時代や受講者の傾向を分析し、コンテンツを刷新している点も特徴です。

さらに「研修だけで終わらない」体制として、春の本研修後に 夏・冬のフォロー研修 を設け、1年間を通じて振り返りを行いながら成長を支援します。研修後にはコンサルタントによるフィードバックも実施し、受けた内容が現場で活きるよう設計されています。

もし、若手社員にリアリティショックを乗り越えてほしい、自律的に動ける人材を育てたいとお考えであれば、ぜひ当社の研修プログラムをご検討ください。ご相談・資料請求をお待ちしております。